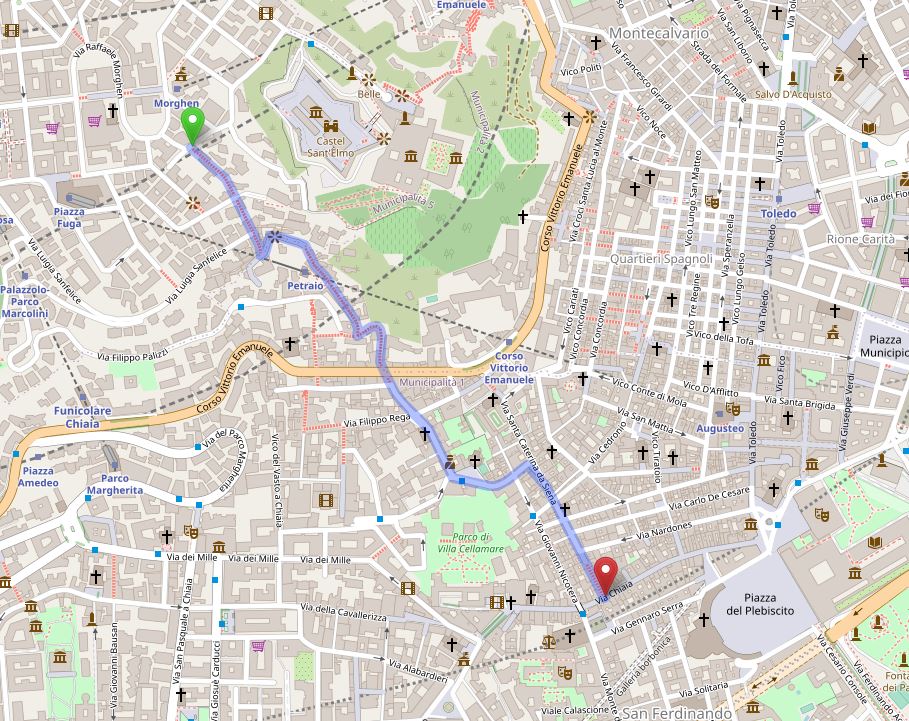

Continua il nostro giro del mondo a portata di piedi, senza inquinare, senza aerei. Siamo ancora in Sri Lanka, verso Montecalvario. (La prima parte del viaggio, per chi se l’era persa, si trova qui)

Giorno 5, martedì 14 gennaio 2020

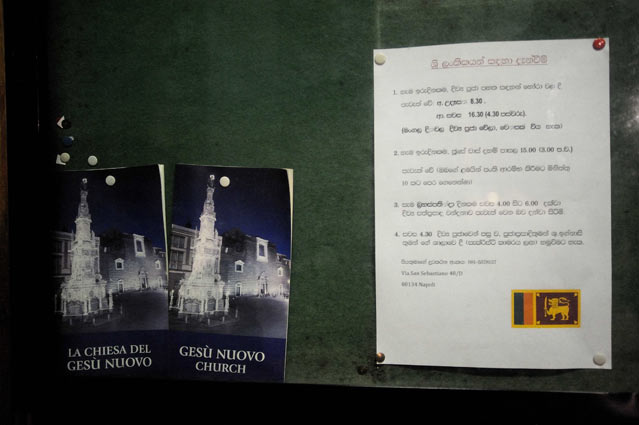

Sono al centro storico per un servizio da fare, appena finito mi trovo a passare davanti alla grande chiesa del Gesù Nuovo. Mi avevano detto che qui la domenica mattina si dice la messa in singalese, entro per vedere se trovo tracce della cosa anche di martedì pomeriggio quasi sera.

Le trovo subito, appena oltre la soglia del portone, affisse dentro una grande bacheca semivuota.

C’è un manifestino con la loro bandiera e i caratteri inconfondibili del loro alfabeto, ci capisco solo i numeri, gli orari, come indizio non sono male.

A fianco c’è affisso un altro foglio, recita:

Gesù Nuovo Church, Certificato di eccellenza Trip Advisor.

Lo leggo e non capisco.

Mi volto un attimo indietro per guardare fuori, inquadrare il mondo esterno e localizzare il punto esatto dell’universo in cui mi trovo.

Lo leggo di nuovo. Nunn’agge capito, mo diamo le stellette di più o meno gradimento pure a Gesù Cristo?

Entro.

C’è qualcuno che prega, mi sento fuori luogo in questo momento, cerco di non disturbare, non vedo altro.

Esco.

Su un muro della piazza è affisso uno dei loro manifesti molto colorati, President Superstar, c’è un uomo col pizzetto, non si capisce se è la pubblicità di un circo, di un comizio elettorale o di un concerto.

Poi mi ricordo di un altro posto che ha un’intenzione simile a quella della chiesa, dare un po’ di pace a chi ci entra, sperando che riesca a conservarla il più a lungo possibile dopo che ne è uscito.

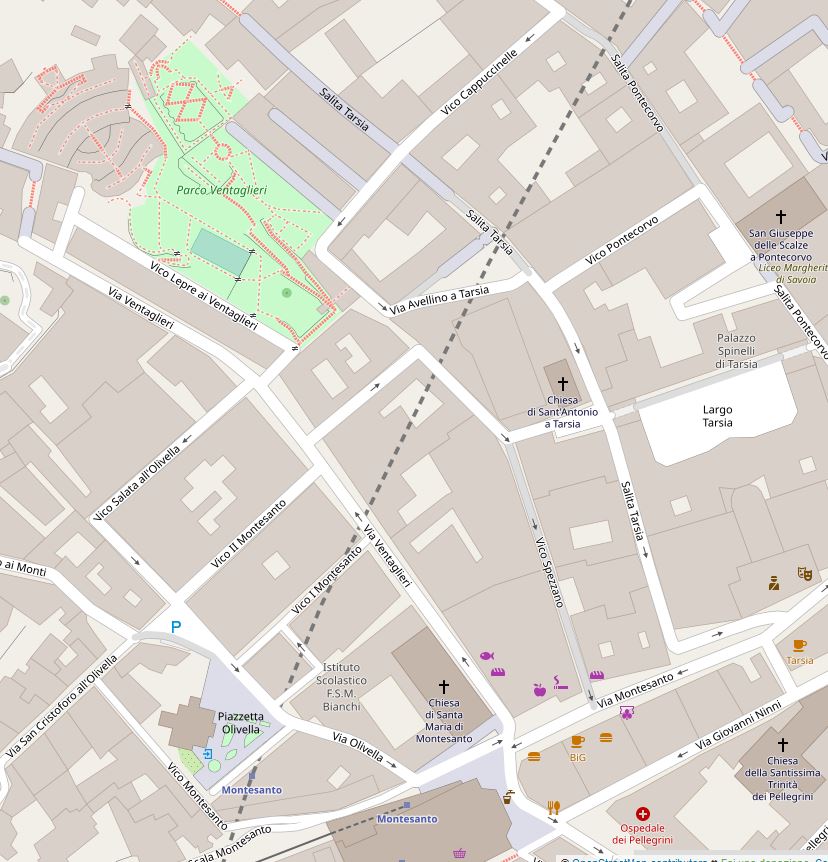

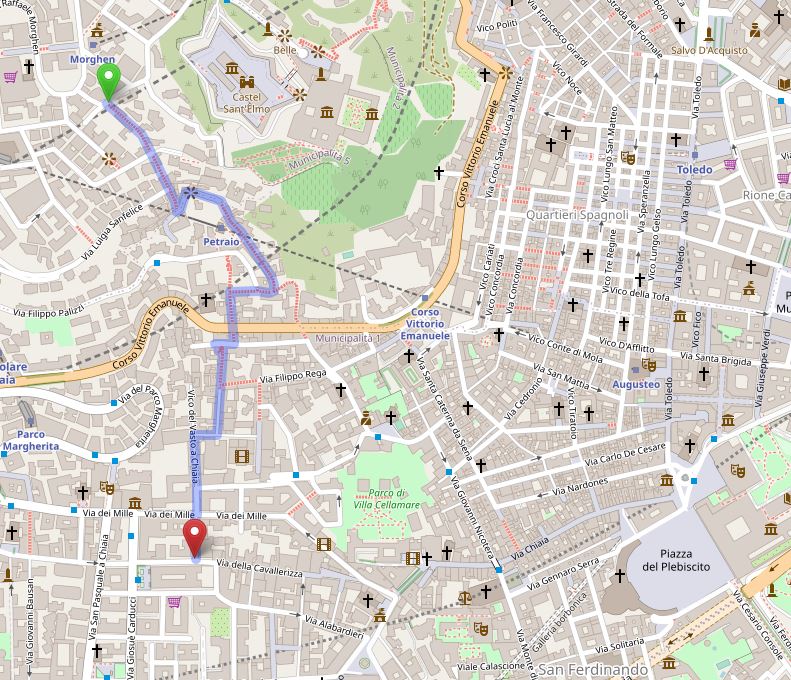

È il piccolo tempio buddhista singalese di cui mi avevano raccontato il primo giorno: poco sopra piazza Dante, lungo salita Pontecorvo, senza bisogno di salire molto.

La strada inizia quasi subito con una scalinata, mi sento a casa quando c’è da camminare a gradini, sembra un buon inizio.

È buio ma fotografo lo stesso, la luce è rossissima dai lampioni del Comune.

Lungo i gradini c’è un murale, dice: O mast fa e fierr e e fierr fann o mast, maneggiando un flex che taglia le barriere.

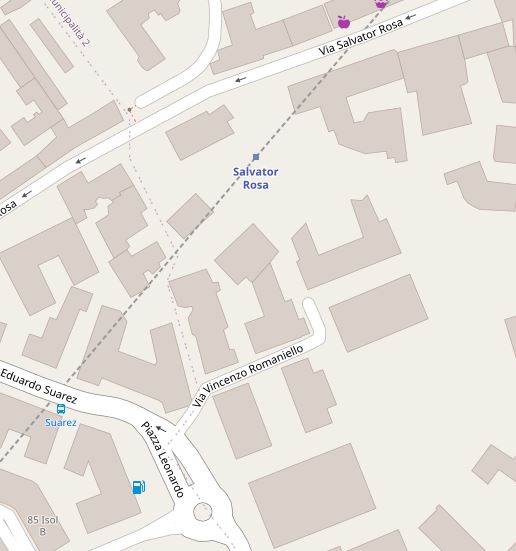

Salgo e inizio a guardarmi intorno per vedere se c’è qualche singalese a cui posso chiedere indicazioni più in dettaglio. Uno mi è appena passato di fianco in discesa e non ho fatto in tempo, fotografando mi ero distratto.

Poi, fermo, mi pare di vederne un altro:

scusi mi hanno detto che da queste parti dovrebbe esserci un tempio buddhista, mi sa indicare più precisamente dove?

Mi guarda, mi dice che non conosce il punto esatto e mi consiglia di chiedere a qualche singalese di passaggio.

Ah, ho sbagliato a riconoscere, le sfumature di carnagione sono molte, c’è poca luce, e il mio desiderio di incontrarne uno è troppo forte.

Lo ringrazio e continuo a salire.

Il primo che incontro di nuovo è un ragazzo pallido come me, pure nella notte.

Sì, guarda lo dovresti trovare un po’ più avanti.

Bello, questo ragazzo napoletano conosce esattamente il posto che stiamo cercando.

Dai che ci siamo.

Poi eccolo, lui lo saprà di certo: un signore proprio sull’ultimo gradino di un’altra scalinata qui, lungo il percorso.

Sta “due luci più avanti”, poi prende il telefonino per vedere non so cosa, va avanti e indietro, clicca sullo schermo un sacco di volte. Pare più emozionato di me all’idea che qualcuno che non parla la sua lingua cerchi quel posto che fa parte del suo mondo. Non ottiene il risultato che voleva, però mi incoraggia ad andare avanti.

È sempre bello quando uno lancia un sassolino nello stagno, chiede un piccolo aiuto, e c’è un altro da quell’altra parte che gratis, senza nessun motivo, gli sorride, gli fa capire che ha compreso il suo dubbio e cerca di rispondergli con tutte le sue forze.

Dopo pochi metri ecco una porta come molte.

Incollata, al centro, c’è soltanto una striscetta di nastro adesivo con un numero di cellulare, nessun nome, essenziale.

Dal vetro a fianco si intravede una luce chiara, e colori… non so… in qualche modo si riconosce, se provate ad andarci scommetto che la indovinerete anche voi tra tutte le altre porte.

Mi affaccio dal vetro e vedo un signore giovane, completamente rasato, dalla carnagione scura, vestito con una tunica amaranto in fondo, e un altro in piedi che gli sta parlando.

Mi vedono, faccio segno e vengono ad aprire.

Sì è questo il tempio buddhista.

Per entrare oltre bisogna togliersi le scarpe.

C’è un tappetino per fermarsi e la scarpiera per tenerle tutte in ordine.

È una stanzetta piccola, stretta e lunga, dopo la scarpiera un frigorifero, mentre mi tolgo le scarpe mi accorgo che il lavandino sta subito oltre.

Lungo le pareti, in alto, ci sono tante piccole statue.

Mi sembra quasi icredibile, questo posto, su questa strada, in una città che pensavo almeno un poco di conoscere.

Entro e il signore con la tonaca mi dice di aspettare per favore un attimo perché sta parlando con il ragazzo che mi ha aperto.

Ovviamente di quello che si dicono non capisco nulla, recepisco solo i suoni musicali, dolci, tranquilli. Nel frattempo mi seggo.

Aspetto, loro parlano, io guardo intorno.

In sottofondo, a basso volume, c’è una musica orientale.

Conto le statuette che sembrano dei Buddha.

Il ragazzo a un certo punto ringrazia, con le mani giunte e l’accenno di un inchino, esce, quando passa davanti al vetro ripete dalla strada quello stesso gesto.

Eccoci, inizio a chiedergli se posso registrare. Risponde tranquillo, la domanda quasi gli sembra banale.

Sono un monaco buddhista. Questo piccolo tempio esiste da tre anni, lui si trova a Napoli da sei mesi prima.

È aperto la mattina di ogni giorno, c’è una pausa dall’una alle cinque e mezza e apre di nuovo fino a sera.

Di domenica c’è la maggiore affluenza, circa trenta o quaranta persone. Alle undici di mattina c’è la spiegazione del Dhamma, alle sei del pomeriggio si fa meditazione, poi si canta, si prega…

Quando facciamo grande festa partecipano anche cinquecento o seicento persone.

Gli chiedo cosa sono quelle venti statuette esposte in alto.

Sono ventotto.

Non avevo notato che sopra la mia testa, su di un’altra mensola ce ne sono altre otto.

Le venti, per essere sicuro, le avevo contate due volte, ma se uno non guarda in tutte le direzioni non può vedere tutto, anche se si concentra molto.

Rappresentano le ventotto incarnazioni di Buddha che ci sono state nella storia fino ad ora.

Ognuna ha un’etichetta: in alto c’è il nome di quel particolare Buddha, poi gli chiedo cosa c’è scritto sotto.

È il nome di chi ha offerto quella piccola opera.

E il Buddha che conosciamo meglio noi? Quello che spesso pensiamo sia l’unico, qual è tra tutti questi?

Eccolo, è l’ultimo della fila dei ventotto, l’ultimo in ordine di tempo a venirci in soccorso.

Alle pareti ci sono dei poster con le tappe fondamentali della vita di quest’ultimo Buddha. L’elefante bianco che compare in sogno alla madre prima del concepimento. Poi lui che va nella foresta, si dedica a una vita di grandi astinenze tanto che diventa magrissimo, tutto il contrario delle immagini grassocce che abbiamo sempre visto. Fino a quando capisce che la via migliore è quella “di mezzo”.

Curioso il fatto che in questo nostro giro del mondo ci capita di incontrare Buddha in Sri Lanka e pure una delle primissime testimonianze della vita di quest’uomo arrivate in occidente ci era stata riportata, da Marco Polo, ne “Il Milione”, da questa stessa isola in cui stiamo viaggiando.

Mi conforta il fatto che anche quel grande viaggiatore, quando si tratta di riportare il nome di quell’uomo santo, pur con tutta l’attenzione che avrà fatto, lo cambia da Sakyamuni bhagavan, cioè “signore della famiglia dei Sakya” a Sergamon Borgani. Anche lui avrà notato che sono molto diversi i registri sonori che usiamo.

Nell’altra sala ce n’è uno grande, mi dice, per la seconda volta.

Quando gli avevo chiesto se potevo fotografare mi aveva subito detto: sì, anche nell’altra stanza, dove c’è Buddha grande.

Gli piace molto.

Vado a vedere.

C’è la statua e sullo sfondo l’immagine dell’albero sotto il quale meditava e dove una notte, con la luna piena, sembra che avesse visto tutto, completamente, di se stesso e del mondo.

A terra c’è la moquette, dietro una tenda sono riposti dei cuscini per sedersi.

Qui si fa la meditazione, oppure lui spiega il Dhamma, la dottrina buddhista, quello che c’è da sapere di teorico, anche se per loro la pratica della meditazione, non la teoria, è abbastanza il centro di tutto.

Gli chiedo se posso venire a sentire le spiegazioni qualche volta e a fare meditazione. Mi dice che non c’è nessun problema ma non so spiegarla bene in italiano, non sa se capirò molto.

Vorrebbe spostare questo tempio, poiché è un po’ troppo stretto, in un altro posto, forse il mese prossimo.

Quando gli chiedo dove, mi risponde: fontanelle, non capisco subito, allora lui ripete: fontanelle. Dai era facile, sì, a via Fontanelle, alla Sanità, dove sta il cimitero famoso.

Mi chiede cosa ne penso. Mi piace quest’idea, rimango colpito e glielo dico.

Un quartiere difficile, anche se adesso è molto cambiato, ma poi, pensando, ripeto quello che lui insegna ogni giorno: Buddha va dove c’è più bisogno.

Poi gli racconto che ho spesso pensato che pure in altri quartieri, con la fama di posti evoluti, tranquilli, in ordine, sarebbe forse utile un po’ di meditazione: al Vomero, a Posillipo, a Chiaia, le cose sono diverse ma nessuno può dire che la chiarezza, la consapevolezza mentale come la chiamano loro, sia di casa neppure in questi luoghi.

Parlando gli dico della mia esplorazione delle scuole singalesi a Napoli. Non mi pare molto contento, pensa che seguendo quelle scuole poi i ragazzi non potranno continuare i loro studi in Italia perchè non hanno valore ufficiale.

Attribuisce non tanto al fatto che i singalesi vogliano poi tornare al loro Paese d’origine il mandare i loro figli in quelle scuole, ma piuttosto a un certo timore, che i loro ragazzi nelle classi italiane siano troppo “liberi” e chi sa cosa gli può succedere, con i coetanei, magari iniziano a fumare.

Poi come ormai è diventata un’abitudine, chiedo a lui, come guida del posto, dove mi consiglia di andare per continuare il nostro viaggio. La prima cosa che mi consiglia è il tempio indù. Sta poco distante da qui però mi spiega due volte tutto il percorso per andarci. Avrà visto dalla mia espressione che tra il tragitto con un sacco di curve e la mia scarsa padronanza del singalese, non c’avrò capito molto.

Questa della lingua inizio a notare che è una questione abbastanza importante. A capire ci si capisce lo stesso, però forse se uno si vuole sentire più “dentro”, in mezzo agli altri, se dopo alcuni anni che si trova in Italia ancora non ha molta scioltezza forse vuol dire che bisognerebbe organizzare qualche iniziativa, magari una maggiore interazione tra italiani e forestieri, oltre a qualche corso.

Sto per uscire, gli ho rubato un sacco di tempo (anche se il suo tempo, dalla grande calma con cui parla, deve essere abbastanza diverso dal nostro), mi chiede se mi piacerebbe avere un braccialetto. Rispondo di sì, anche se non ne vado pazzo, ma sono curioso e cerco di coltivare l’apertura del viaggio.

Va nella seconda stanza, quella dove c’è la statua di Buddha, e sfila da un mazzetto un braccialetto fatto con due fili di cotone doppio e una perlina al centro. Mi chiede di dargli il polso sinistro, non destro, cioè sì destro, e mentre mi annoda con calma, più volte, il filo, pronuncia una specie di canto sotto voce. Poi termina, in italiano, con qualcosa tipo: lunga vita e salute e felice.

Testo e foto di Francesco Paolo Busco (tutti i diritti riservati)

Post scriptum: stamattina, mentre mi lavavo la faccia, prima di iniziare a scrivere queste righe, noto che quel braccialetto ce l’ho ancora al polso. Allora non l’ho sognato, sono quasi sicuro che quel viaggio da una chiesa enorme sfarzosissima, col rating mondiale, a una stanzetta nei vicoli di Montecalvario col Buddha e il frigorifero nello stesso metro, davvero sia accaduto.

(Fine quarta parte, qui trovate la quinta parte)