Giovedì, 29 ottobre 2020

Sembra che il mondo in questi anni, sempre di più man mano che andiamo avanti, ci stia dicendo che noi umani ci siamo messi troppo al centro, che dovremmo iniziare a pensare in un modo un po’ diverso.

Perché la salvezza di tutti è legata a vicenda, non è previsto che la nostra specie possa sopravvivere a tutti: l’ecosistema è un corpo unico con tanti organi e noi siamo solo uno di questi, è come se di un uomo voleste salvare per esempio il fegato soltanto, mi pare alquanto improbabile, anche molto poco interessante, un eventuale successo.

Allora volevo fare un piccolo esperimento: provare a vedere cosa succede se uno inizia a guardare il mondo dalla parte degli altri, animali, piante, se è vero che non esiste per l’universo un unico punto da cui osservare le cose, un centro.

Prima di scendere mi concentro: fuori dalla finestra vedo un cielo grande.

Ecco la prima presenza naturale che abbiamo intorno. Ci sta sempre sopra la testa, ogni volta che non siamo al coperto, chiusi dentro muri, pareti metalliche di auto o noi stessi.

La pianta grassa sul termosifone anche è verde profondo.

Poi esco.

Ho appuntamento con un’amica fuori ad un parco pubblico.

Quando la incontro la trovo felice perché la mano che le doleva un poco, massaggiandola con una crema a base di calendula, si è ristabilita improvvisamente. Che combinazione stamattina, natura che ci aiuta.

Nel grande viale d’ingresso del parco ci superano tre bambine una di fianco all’altra, subito dietro cammina la mamma.

Forse è il ritmo dei loro passo, la leggerezza svelta delle loro piccole gambe come quella degli steli delle piante, o delle loro voci, o del respiro che le accompagna, che suona la stessa nota del verde qui intorno; non so che cosa ho visto in quel momento, mi pare soltanto che ho avuto davanti improvvisamente il fatto che aspettarsi di vedere il mondo dalla parte degli altri esseri comprende anche noi stessi inesorabilmente.

Siamo esattamente come gli altri, in mezzo; in mare aperto, tutti insieme sulla stessa barca, intercomunicanti, inscindibili dal resto. Forse ai bambini è molto evidente.

Un uomo sulla panchina dorme, Benino nel presepio, ignaro, o più consapevole di tutti della bellezza del mondo.

Quando usciamo dalla villa e continuo la mia camminata cercando, inizio a guardare di nuovo in alto, è lì che gli alberi stanno.

Un ramo scende a chiacchierare con l’insegna del bar. Altri fanno da galleria al passaggio degli umani. Sembrano divertirsi ad osservarci. Un albero sta davanti ad un palazzo, e sembra che fanno parte uno dell’altro.

Poi vado a vedere come sta stamattina un albero grande. A piazza degli Artisti, quasi in mezzo, c’è un albero rigoglioso, una sfera enorme di foglie. Provate a chiedere in giro se qualcuno lo ha mai visto, spero siano in tanti.

Mi avvicino, guardo da sotto la sua ombra le sue fortissime foglie, respiro col suo ossigeno.

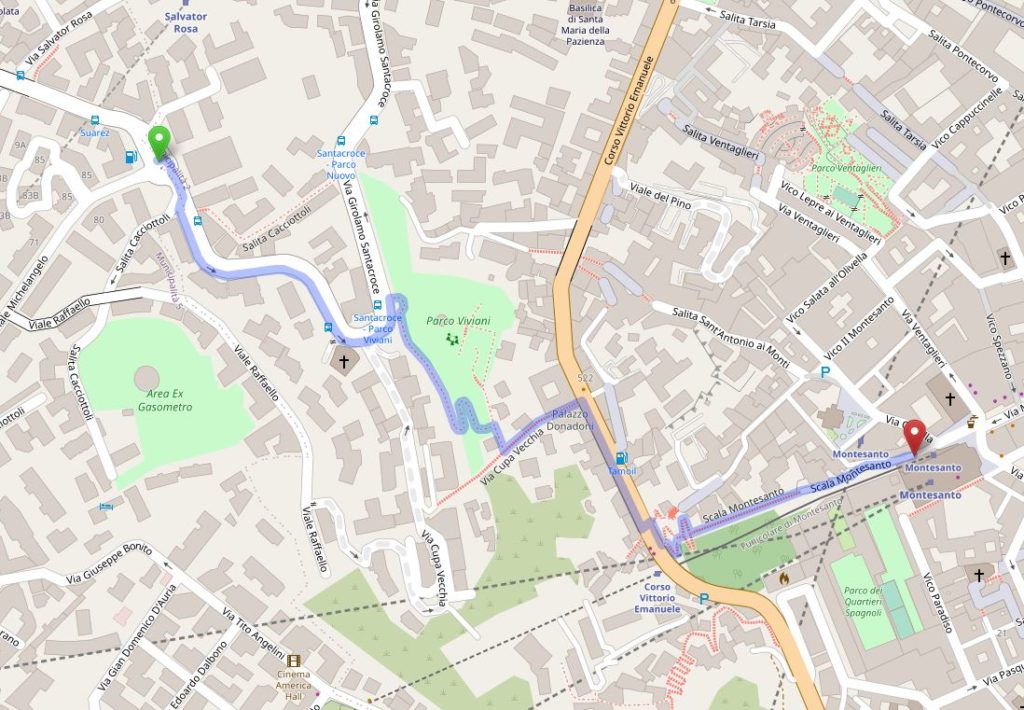

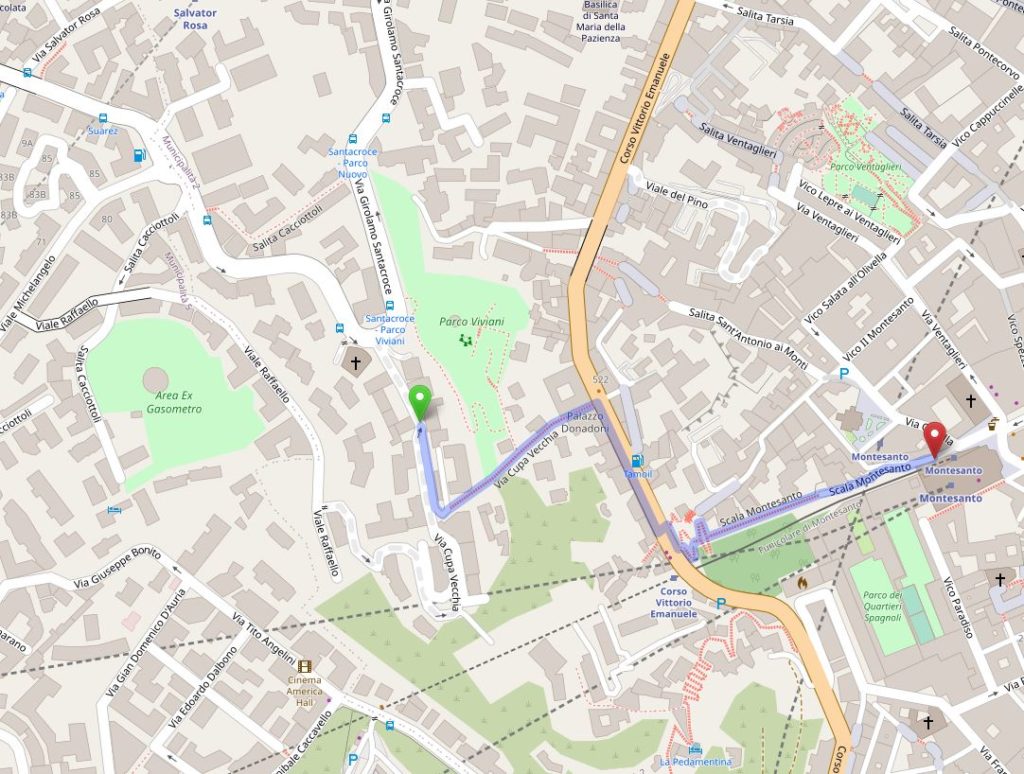

Poi decido che direzione prendere a partire da questo altro centro del mondo. Se provate ad ascoltare i vostri passi loro lo sanno. I miei stamattina vogliono andare verso San Martino, la Certosa, e la scala che poi porta verso il basso.

Pochi metri e un altro gesto mi sorprende.

Un uomo prende un vaso di fiori e lo nasconde.

Sembra un congiurato di una setta segreta, i carbonari di una nuova era. Mette al riparo una provocazione, quasi volevo dire una bomba, dentro una botola nel muro di un palazzo.

Lo fotografo di spalle perché la polizia potrebbe stare sulle sue tracce e invece a me mi sta simpatico.

Poi mi avvio nelle strade laterali, Torrione San Martino. Un divieto d’accesso davanti ad un albero lungo.

Ci siamo preclusi in città, nella maggior parte, di toccare le piante, avvicinarci molto, arrampicarci abbracciandole.

Il massimo che ci concediamo è di guardarle. Piante per arredo urbano chiamiamo quello che in realtà è un pezzo di mondo. Come se pretendessimo di definire, che so… carta da parati un nostro braccio. Per questo ci rimane in fondo all’anima il sentimento, e ci rimbomba di continuo nelle orecchie senza che lo ascoltiamo, che qualcosa ci manca del contatto.

Da piccolo vivevo in un paese in Calabria.

Subito fuori dal portone del palazzo potevo poggiare i piedi sulla terra, il pavimento più normale del mondo. Lì intorno c’erano alcuni alberi, senza proprietario, nati spontaneamente.

Un fico, facile per arrampicarcisi, basso, e per prenderne i frutti il giorno giusto se non era già passato qualcun altro.

Un albero di nespole, sperge le chiamano da quelle parti, più affusolato, con meno rami bassi per scalarlo ma di più soddisfazione, perché potevi guadagnarti con le tue forze una posizione che dava una piccola vertigine al vedere le cose da alcuni metri sopra il pavimento.

Qualche anno fa sono tornato sotto a quel palazzo.

Tutto quel colore bello di terra ora è nero asfalto, comodissimo quando piove per non sporcarci di fango. Al posto di quegli alberi ora ci sono una casa ed un parcheggio. Stiamo cedendo alla comodità ogni possibilità di stare in contatto col mondo, toccando un albero, stringendogli la mano forte attorno ai rami, schiacciandoci contro la faccia ed il respiro salendo verso l’alto.

Continuiamo.

Verso via Merliani un altro albero dà il permesso ad un suo ramo piccolo di andare a giocare con la girandola di un bambino sul balcone a fianco.

Un altro davanzale ha imitato nella sua eleganza l’alberello della porta accanto.

Una saracinesca chiusa e un vaso di fiori senza piante, e mi pare un altro caso di simbiosi, di comunicazione, di riflesso diretto, di identità di fondo, tra il mondo dell’uomo e quello delle piante.

Un paletto a U rovesciata e un cespuglio di erba spontaneo, senza pensarci mi sembrano fratelli che si parlano, compagni di cammino in questo mondo, Don Chisciotte e Sancho Panza.

Forse sto esagerando. Oppure era prima che non guardavo a fondo.

Due cespugli cresciuti lungo lo spigolo di cemento del palazzo, alcuni stanno al sole altri nell’ombra, uno piccolissimo sta transitando sul confine di passaggio.

Poi una vetrina con un vaso ornato, floreale, materia umana modellata sulla forma delle foglie, e una pianta grassa dentro. Un’altra cosa che dice: perché hai pensato di poter separare, di poter vedere il mondo da quell’altra parte? ce n’è una sola che ci abbraccia tutti, il confine è sottilissimo anzi non esiste.

A via Bonito un lampione prova a raggiungere l’altezza naturale di una palma.

Poi le piantine che nascono dentro il muro di cinta massiccio di Castel Sant’Elmo.

Quando mi affaccio dalla balaustra davanti alla Certosa e guardo in basso c’è una signora che scende lungo i gradini di piperno. Alla sua sinistra, lei dal punto in cui si trova adesso, oltre un muretto, non può vederlo, c’è un immenso mondo verde di piante.

Ecco, era questo che non pensavo, credevo che fossimo un po’ separati, contrapposti, su due piani diversi, invece semplicemente non guardiamo abbastanza, siamo natura tutti insieme, estremamente. Basta guardare un po’ dall’alto e non c’è alcun muro a separarci davvero.

Forse dovremmo smettere di pretendere di essere i padroni, di aver capito tutto, di sapere con la natura cosa fare, quanti alberi piantare, dove e quando.

Dovremmo provare a restare soltanto fermi a guardare noi e gli altri abitanti, mettendoci allo stesso livello, ascoltando.

A imparare non le piccole cose che possiamo inventare con la parte razionale della nostra mente e che poiché ci rendono la vita più comoda nei prossimi cinque secondi crediamo che siano cose grandi, ma quelle che ci arrivano sentendo le risonanze che ci fanno vibrare profondamente dentro.

Questo mi pare che stamattina, provando a perdere il centro, un poco, ho visto.

Testo e foto Francesco Paolo Busco