3 Maggio 2017

Dalle pagine di questo sito e nel libro Napoli a piedi vi raccontiamo le scale di Napoli, un “luogo” poco noto, solo sfiorato da molti napoletani ma che sta lì da tempi antichi.

Ora vorremmo iniziare a esplorare un’altra zona di confine, un altro luogo detto e non detto: la linea tracciata tra la Napoli di terra e la Napoli fatta di mare.

Lo sappiamo che è un rapporto complesso, anche se chi in questa città non ci abita pensa che sia del tutto normale. Un libro di tanti anni fa di Annamaria Ortese, ebbe un titolo che sembrava sbagliato: Il mare non bagna Napoli. Lo ammise anche lei l’errore qualche anno più tardi, o meglio lo spiegò quel libro: era il suo modo di sentire di quegli anni, era il momento difficile della sua vita che le aveva dato quella intonazione.

Però quel titolo a Napoli le è rimasto in qualche modo impresso, e se non ci fosse stato nulla di vero non sarebbe successo. Forse ‘ce sta, ‘ce sta coccos’ in questa linea di costa che le persone al mare le unisce ma le separa pure. Non lo sappiamo bene, l’unica cosa è provare a indagare.

Partiamo dal semplice; e il modo più semplice a Napoli per avvicinarsi a quella “linea di confine” forse è affittare un gozzo a remi nel porticciolo di Santa Lucia ed andare ad esplorare i dintorni lungo costa.

Allora siamo andati a trovare uno dei più antichi barcaioli della città: si chiama Nas’ ‘e cane , a Borgo Marinari, sotto il Castel dell’Ovo.

Ci potete arrivare da due parti, c’ha il doppio ingresso.

O dal ponte che collega via Partenope al Castello, per le scalette ripide che trovate a sinistra, oppure, ed è più bello, dalla scalinata che sta proprio di fronte a via Santa Lucia: attraversate via Partenope e scendete gli scalini; poi voltate a destra passando lungo un camminamento stretto stretto che già vi fa pensare di essere in barca perché l’acqua sta lì vicinissima e la capa vi ondeggia un po’ ché avete paura di finire a mare; tra la veranda del ristorante Zi’ Teresa e la poppa delle barche ormeggiate. Dopo 10 metri si arriva in uno slargo storto, stiamo tra il ponte per il Castello e il mare.

Come arrivate nello slargo un ragazzo con gli occhiali a specchio, il cappello di paglia e la maglietta bianca forse vi chiederà: Barca, boat?. Se leggete sulla maglietta c’è scritto “Nas’ ‘e cane”.

Non è uno che si è improvvisato da un giorno all’altro in quel mestiere. La sua famiglia, i Bianco, sta lì a noleggiare barche dal 1890, da prima che si facesse la colmata a mare. Prima della colmata stavamo a Santa Lucia, ora al Borgo Marinari, ci dice Imma, la sorella, che gestisce coi fratelli e la mamma il bar proprio vicino, lo storico Il Barcadero.

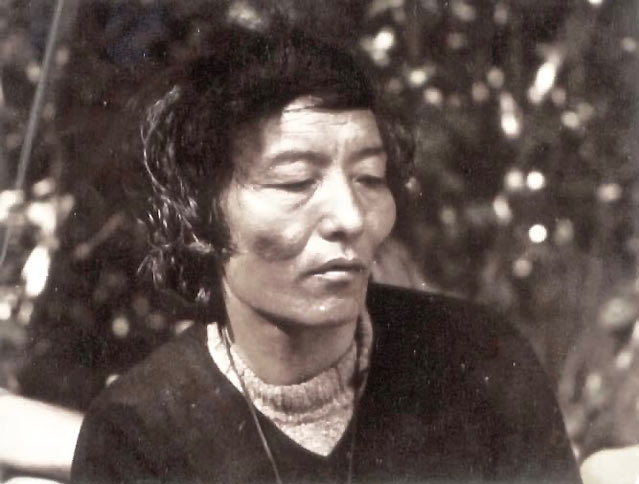

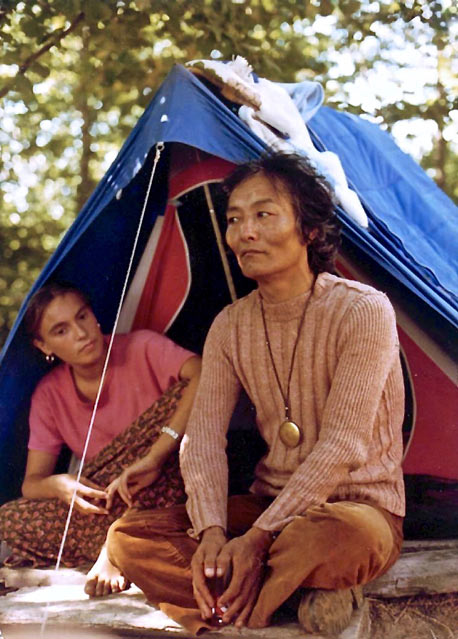

Le abbiamo chiesto: ma come è cominciata tutta questa storia? E lei: le vedete questa due foto vicino al muro? Quello in alto, sopra a tutti, è Salvatore Bianco, detto Nas’ ‘e cane. I due signori nella foto subito sotto sono Vincenzo e Antonio Bianco, i figli. Poi nell’altra c’è Salvatore Bianco, mio padre, e pure lui era soprannominato Nas’ e cane. Poi quel ragazzo che vi ha parlato fuori, con la maglietta bianca è mio fratello Vincenzo. I nomi si alternano: Salvatore e Vincenzo non vi potete sbagliare. (E’ ‘a sopponta, la tradizione della famiglia meridionale. Al primo nipote maschio va il nome del nonno paterno, alla femmina quello della nonna).

Il mio bisnonno, il nonno di mio padre, Salvatore, già a Santa Lucia affittava le barche. In realtà pure il bisnonno da parte materna faceva lo stesso, ed ora sono quelli che stanno nella rotonda qua vicino, un poco più avanti (ndr: la rotonda sotto via Nazario Sauro).

Affittavano la barca ai pescatori insieme a un pugno di esca per pescare. Con le nasse andavano loro stessi a prendere i gamberetti che all’epoca si usavano come esca. Dipinta su quelle mattonelle sotto il bancone è proprio quella scena, presa da una vecchia foto. Tenevano anche un gozzo a vela: sta in quell’altra scena sotto l’altro bancone.

Noleggiavano le barche ai pescatori della zona: all’epoca avere una barca non era per tutti. Poi la affittavano pure a quelli che si volevano fare semplicemente un giro e che magari erano meno conosciuti. In quei casi, la vedete quella cassapanca di legno dentro la fotografia? Be’ lì dentro mettevano le scarpe dei clienti che si facevano lasciare come garanzia. Le scarpe erano un bene di lusso, nessuno le avrebbe lasciate, sarebbero tornati di sicuro a riportare la barca.

Imma ci ha raccontato la storia. A Vincenzo chiediamo delle cose un po’ più specifiche: ci dice che la manutenzione se la fanno loro stessi. Le barche in riparazione infatti stanno qua vicino: alcune sulla breve salita che porta sul ponte di Castel dell’Ovo, altre le abbiamo viste prima del ristorante Zi’ Teresa quando siamo venuti. Ci stanno i paglioli appena verniciati ad asciugare; una barca sverniciata fino alle tavole di legno. I colori disegnano sul tavolo di plastica, e pure un po’ sui basoli per terra, puntini di una pioggia arcobaleno.

L’officinetta sta a fianco al tabernacolo della Santa che dà il nome al luogo. La condividono con un altro barcaiolo perché qui in totale sono in quattro quelli che fanno questo stesso mestiere. I motori no, non li facciamo noi, li portiamo da altri a revisionare.

Gli chiediamo qual è la clientela tipica di oggi: Oggi i clienti sono vari: ci sono i ragazzini che magari hanno fatto filone a scuola ma anche molti turisti: ultimamente c’è stato un incremento forte. I ragazzi si vanno a fare il bagno, qualche turista si fa pure accompagnare. Pochi giorni fa è venuto Marco Tardelli: ci ha chiesto se lo portavamo a fare un giro fino a Posillipo”.

Ma poi perché questo nome? Nas’ ‘e cane? Per due motivi: uno era proprio per la forma del naso, arrotondato; l’altro era il fiuto per gli affari, gli bastava un’occhiata a quelli che passavano per Santa Lucia per capire al volo a chi la barca si poteva affittare.

I prezzi vanno dai 15-20 euro per un gozzo a remi, fino ai 70-80 per una barca col motore, benzina inclusa. Siamo aperti tutto l’anno, tempo permettendo dice Vincenzo. L’orario varia con il meteo e con il periodo dell’anno: si comincia la mattina e si finisce verso le 6, oppure più tardi, pure alle 8 nei week-end della bella stagione. (Per informazioni hanno anche il profilo facebook)

Mentre chiacchieriamo arriva un signore. Trascina un carrellino con le ruote e ha in mano il retino. Paga, chiede a Vincenzo se tiene un poco di colla per fare una riparazione alla sua attrezzatura da pesca e se ne va: da fine ‘800 fino ad oggi i pescatori ancora fittano le barche da Nas’ e cane per andare a pescare.

Poi chiediamo di imbarcarci per un giro breve.

Vincenzo salta a bordo della lancia pronta. Scioglie la cima e si accosta al gradino. Mettiamo i piedi sulla coperta di legno, che quando ci sali fa un piccolo suono di tamburo, solido, sordo, e prendiamo posto. Vi sembrerà strano ma già è cambiato molto, si ha da subito la sensazione di vedere la cosa dal lato opposto.

Passiamo sotto il ponte, il passaggio è basso basso. Poi si apre Posillipo lontano. Incrociamo un altro gozzo che torna e ci salutiamo, come sempre tra barche in mare.

Costeggiamo da vicinissmo, da sotto, questo castello enorme. Vediamo bene la punta dell’isolotto: ci sta ancora un cannone che fa finta di essere puntato e poi gli archi di pietra nera, tufo e mattoni.

Poi il Vesuvio, e le boe e le barche grigie degli allevamenti di cozze.

Rientriamo dopo un poco dall’ingresso del porticciolo, tra il fanale verde e quello rosso.

Ritornando all’ormeggio vediamo da poppa le altre barche in affitto, ognuna c’ha un nome: Annamarì, Lauretta; ce n’è una tutta verde che si chiama Rosa .

Abbiamo fatto il giro dell’isolotto di Megaride, un giro attorno al centro dove è nato tutto quello che ci circonda, la città intera.

Dal mare la visione si ribalta, si vedono le cose da fuori, un poco da lontano e si sta nel silenzio: prima eravamo a terra, fissi, guardando verso l’orizzonte, poi invece sul mare morbido, fresco, in moto, e l’orizzonte più che guardarlo ci siamo dentro.

E ci si gode il sole, l’aria salata e un golfo, forse il più bello del mondo.

Testo e foto di Francesco Paolo Busco (tutti i diritti riservati)