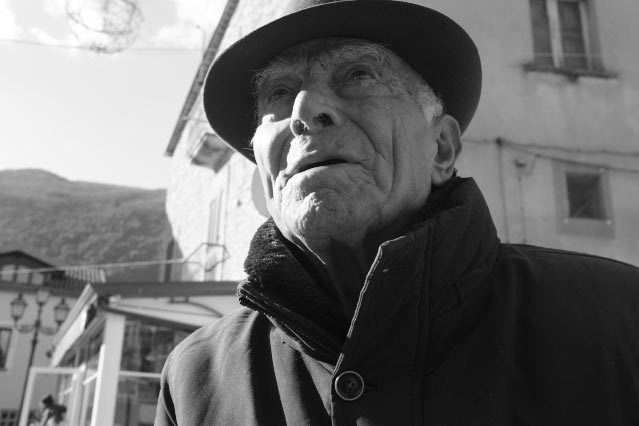

Mi compare sui social un suo post e mi ricordo: è parecchio tempo che Salvatore si era offerto di raccontarci il Canto del suo pezzo di Napoli, personale, verso il centro storico. Allora gli scrivo se stamattina (è uscito un po’ di sole dopo tanti giorni grigi) sarebbe disponibile per quel famoso giro.

Sì, guarda, chiedo un attimo conferma alla mia fidanzata e poi ti dico.

Benissimo.

Mi chiama dopo poco: Tutto a posto, il giro potremmo iniziarlo proprio da casa mia.

Perfetto, mi serve solo il tempo per arrivarci senza prendere metropolitane che in questi giorni contagiosi non mi vanno affatto. A piedi ci vorrebbe quasi un’ora… stavolta prendo la bici.

Salvatò allora mi faccio la doccia e scendo.

Ua’, ancora t’ea fa ‘a doccia?

Eh, vabbè ma mi ci vuole poco.

Va bene, allora nel frattempo faccio qualche servizio a casa, quando arrivi citofona.

Ottimo.

Dopo 45 minuti circa sono a piazzetta Arcangelo Scacchi, zona Quattro palazzi, vicino al citofono.

Qua fuori stanno azionando una di quelle pedane idrauliche per fare i lavori esterni agli edifici. Urlo nel microfono per superare il rumore che fa il motore di quel coso. Lui urla dall’altro lato per spiegarmi quale scala devo salire e a quale piano.

Mi apre il portone, e la bici non c’entra se non piegata in due: i portoni antichi di Napoli fatti per le carrozze enormi e per i lillipuziani in ginocchio, che entrino di lato, spingendo forte l’anta doppissima della porta di legno massiccio, durante le pestilenze con il gomito.

Entro in un androne calmo.

Non c’è più nessun rumore, anche i raggi di luce sono fermi.

Ascensore formato corridoio: la bici pieghevole entra solo in lungo, arrivati al piano non c’è spazio per ruotare st’aggeggio, devo uscire in retromarcia, strisciando le ruote che girano solo in un verso.

L’ultima rampa va fatta con la bici in braccio, poi arrivo su un terrazzo.

Bici in mano, terrazzo, cielo azzurro, castel Sant’Elmo che ride di me da lontano, due cupole vicine e l’eterno rettangolo stretto e lunghissimo del grattacielo alberghiero che per la prima volta nun sta annanz’ a niente di notabile nella foto del panorama.

Buongiorno, Salvato’, ma stai ancora co’ pigiama? Non ero io che nun m’er fatt’ ancora ‘a doccia?

Scusa ma so’ stato fino a mo a telefono con la mia fidanzata, stamattina so’ successi un po’ di problemi da mettere a posto.

Va bene, dai, non c’è fretta.

Faccio un caffè con la macchinetta napoletana, sta già pronta, però come sai ci vogliono venti minuti per farlo scendere e poi mi sbrigo.

“Venti minuti”. Scientifico proprio.

Allora tu nel frattempo sbrigati e la macchinetta la giro io.

Per i non esperti di macchinetta del caffè napoletana, anche detta cuccuma (quella che usa Eduardo de Filippo for’ ‘o balcone parlando col professore di rimpetto in Questi fantasmi), per ottenere il caffè da codesto meraviglioso aggeggio occorre, una volta che l’acqua all’interno sia arrivata all’ebollizione, capovolgerlo completamente per far sì che la suddetta acqua scenda per gravità attraverso la polvere di caffè, trasformandosi così nel liquido magico che si raccoglie nel contenitore di sotto.

Sì, nel frattempo ascoltati questo disco, è rap scientifico.

Rap scientifico? Non sono un esperto di musica ma questa non l’ho davvero mai sentita, voi mi confermate che esiste, è vero?

Ritmi sincopati intorno a particelle atomiche e composti chimici.

Ah, in tutto ‘sto bailamme mi so’ scordato di raccontarvi dell’impianto fotovoltaico; aspettate mo recupero.

Appena arrivato Salvatore mi fa vedere che sul tetto spiovente ci sono dei bei pannelli per la produzione di energia elettrica, sembrano nuovi. Lui mi dice invece che hanno più di dieci anni e sono probabilmente il primo impianto del genere al centro storico. La cosa era così nuova che la prima volta che chiese l’autorizzazione al Comune gliela bocciarono. Ci alimenta casa sua, quella dei suoi genitori qualche piano più sotto e dà anche energia alla rete elettrica nazionale che lo paga per il servizio svolto. Greta Thunberg qua sarebbe nella casa dei suoi sogni proprio.

Nel frattempo s’accende un’altra sigaretta.

Salvato’ dai, se ti vai a sbrigare, altrimenti mo overamente si fa tardi.

Mentre entra in bagno l’acqua del caffè bolle. Giro l’oggetto cuccuma.

Poi vado a zonzo sui terrazzi a scattare qualche foto delle cupole e del castello.

Una delle cupole è in perfetto stato, con le maioliche verdi e gialle. L’altra è scolorita. Sono le chiese di San Marcellino e Festo e San Severino e Sossio.

Aspetta, ma laggiù ce n’è un’altra altissima e si vede pure la facciata triangolare… è il Duomo!

Salvatore esce dal bagno, il disco continua a cantare ‘sto rap universitario.

Poi si inizia a preparare il kefir al volo. Strizza, filtra, versa, rimette tutto a posto per la prossima volta i fermenti che producono una specie di latte yogurt.

Nel frattempo mi racconta la saga dei parcheggiatori della zona. I residenti hanno il privilegio di fare l’abbonamento per tutto il mese. Poi però anna pava’ pur’ ‘e multe di quando la macchina gli viene spostata, per ottimizzare, in sosta vietata.

Un giorno, da ragazzo, stavo giocando a pallone con i figli, arrivano quelli di Forcella che ci vogliono picchiare e il padre scende, per difenderci, con la mazza. I racconti di chi in un quartiere c’è nato e c’ha sempre abitato, rint’ ‘o stesso palazzo. E l’eterno libro della jungla metropolitana.

Ci pigliamm’ o ccafè. Buono.

Dai che forse ci siamo, si esce di casa.

Sto per aprire la porta dell’ascensore.

Ah, mi so scordato una cosa importante.

Resto sul pianerottolo e fotografo la corda scorrevole, con la carrucola, dei panni. Anche qua ancora ce l’hanno. Piccole vie dei panni, di tutti quanti.

Scendiamo, usciamo dal portone nella luce di questa giornata di sole.

C’è una scalinata con una grande scritta che sale in diagonale sopra un ponte. Ma noi al ponte ci vogliamo passare sotto.

Questo ai tempi dello scudetto del Napoli era tutto azzurro, dentro e fuori, adesso, se ci fai caso, vedi, qua, da sotto, l’azzurro resiste ancora.

Tutta la parte inferiore del ponte è di un azzurro tenuissimo. Il margine, se guardate bene la foto, è ancora tricolore.

Un ricordo vago di questo ponte azzurro carico ce l’ho nella memoria. Adesso è diventato di un colore più vecchio e più elegante. Anche l’immagine del santo che sta qua sotto, lungo il marciapiede di fronte, ha il fondo dello stesso azzurro. Convergenze universali verso il titolo di Campioni d’Italia.

A piazzetta Grande Archivio la chiesa di Santa Maria Stella Maris. I muri tutti scrostati di un finto gotico del Novecento.

C’è un signore che cammina nella stessa direzione nostra. Ci inizia a dare suggerimenti su cosa vedere qui vicino, ci deve aver preso per turisti, evidentemente sembriamo abbastanza curiosi. Tiriamo fuori due o tre frasi in napoletano per convincerlo subliminalmente che siamo della zona.

Davanti al bar seguente Salvatore intravede degli amici da fuori, ci fermiamo. Il caffè grazie ma lo abbiamo preso che sono solo due minuti.

C’è parcheggiata fuori una bici a pedalata assistita. È proprio dell’amico di Salvatore. Lui è curioso di tutte le cose scientifico tecnico ecologiche, lo avete capito, e va a fare il suo primo giro su una bici che ha anche un motore.

Torna entusiasta: Me la devo comprare! Oppure me la affitti qualche volta che ne ho bisogno al volo?

Continuiamo il nostro giro.

In un angolo, sul marciapiede ci sono tre persone che parlano tra loro. Una sta più in alto degli altri. Eh, sarebbe una statua a grandezza naturale, ma appare come più umana in questo istante, con quell’atteggiamento di partecipazione, sapete, quando con le mani intrecciate, a Napoli esprimiamo la sorpresa e un poco di dolore per i fatti gravi che ci stanno raccontando? invocando in un’esclamazione: Uh… e poi due volte esatte il nome di Suo Figlio proprio?

Poi saliamo sul ponte.

E un’altra volta, subito, da un santino adesivo sul vetro di una Cinquecento ultimo modello in un colore trendissimo: “Madonna del Rosario di Pompei, proteggimi”.

Un faccione tutto giallo, mascherato di nero, dipinto, anzi incollato sul muro. Ha un’energia vivissima anche se l’orecchio della carta scollata tradisce più di qualche anno.

Sul muro dall’altro lato della strada, mille sovrapposizioni di scritte di tutti i colori. Facce, simboli, a volte una lettera soltanto. Mi attraggono.

Raccontano a loro modo qualcosa. Ogni centimetro quadrato dei muri del centro storico di Napoli dice una parola, il centimetro a fianco aggiunge la sua e viene fuori un racconto di molti, una specie di Odissea, il coro greco.

Su una saracinesca, dipinto: RiciKlan.

Sai: “riciclare” come atto ecologico ma anche “Klan” come quelli di camorra.

Sospetto che l’autore di questa sia proprio Salvatore perché me ne fa una descrizione precisissima.

Il Museo di Paleontologia col dinosauro, a Largo San Marcellino, oggi è sabato, è chiuso.

Poi un portone di ferro tutto colorato, vivace, con al centro Napoli in rosso.

Questo è di Gola, se guardi in basso a destra c’è scritto “Ti amo”, con un cuore. Era per la sua ragazza, poi mi ricordo che si sono lasciati.

Dal portone del Cortile delle Statue si vede, adesso fa parte dell’Università ma qui fino al ‘700 c’erano i Gesuiti, in fondo, Giambattista Vico un poco afflitto.

La pietra di piperno cilindrica all’angolo del palazzo è dipinta a metà tra un totem e un Picasso.

Poi giriamo verso il lato chiuso di via Giovanni Paladino.

Qua di notte è l’angolo per rapporti “frettolosi” e droghe non altrettanto leggere.

Salvatore, della vita diurna e notturna di questi metri di città dà la sensazione di sapere tutto. La chiesa è aperta.

Qui una volta al mese fanno una messa per una Madonna particolare.

Non è esattamente il suo genere, di questo non ricorda tutti i dettagli, mia nonna ci veniva spesso. Però possiamo entrare e chiedere a qualcuno.

È la chiesa del Gesù Vecchio. Appena varcate la porta vi esplode in faccia tutto il barocco del mondo.

Un signore ci dice che l’undici del mese si fa quella celebrazione che dite.

È la Madonna di don Placido. La statua che sta sopra l’altare maggiore la raffigura. Don Placido di cognome faceva Baccher, era il fratello prete di Gerardo, tra gli organizzatori della congiura dei Baccher, appunto, a favore dei Borbone, durante la rivoluzione del 1799. Questa Madonna gode di grande venerazione, ogni 11 del mese si celebra la Messa solenne.

In mezzo ai mille segni su un altro muro, quando gli chiedo: E questo chi lo avrà fatto? Mi trova in un istante la firma incollata dell’autore con tutti i riferimenti. Io non l’avrei trovata prima di mezz’ora.

Specialità greche. Poi “Bucopertuso”.

Lo sai? gli stessi proprietari hanno poco più avanti un altro locale: si chiama “La fesseria”. Non so se cogli l’assonanza stilistica.

Sto centro storico stamattina pare grondare ormoni da ogni commessura della pietra.

Questo lo hanno fatto come dedica per un ragazzo che è morto qualche anno fa, faceva parte del collettivo della Mensa occupata.

Questo è di uno che oltre che il writer fa anche il DJ. Lo sai l’Hip hop ha quattro specialità: la breakdance, il writing, il Djing ed il rap. Lui ne ha fatto parte.

Poi una specie di animali primitivi semi-umani e metà dinosauri, con gli occhi grandi tragicomici e alcune croci. Sono Cyop e Kaf. Ne avevo visto una processione lunga lunga sul muretto al corso Vittorio Emanuele e mi aveva fatto pensare all’intuizione collettiva del morbo che stava arrivando. Qualcuno sostiene, e io in qualche modo lo capisco, che in fondo è proprio così che lo abbiamo creato, invocandolo. Il mondo diventa come lo immaginiamo, nel profondo: “lo sogniamo” forse è più esatto.

Il locale notturno scuro scuro pure a mezzogiorno ha per vicino un tabernacolo col crocifisso.

Il muro scrostato sopra una porta mostra i mattoni di argilla messi in verticale anzi un poco storti. Ogni cosa in questo punto del mondo segue regole locali, puntiformi, la prima idea che viene è che le usano solo in questo posto.

All’angolo di via Donnaromita c’è una sagoma bellissima di donna. Sembra accennata soltanto e invece poi ci trovi tutte le sfumature del volto. Sembra quasi un fantasma, ha il foulard in testa, dignitosa pensa camminando guardando per terra. Una via di mezzo tra le cose che disegna Banksy e quelle di Ernest Pignon-Ernest.

Dopo diavoli rossi, facce quasi horror, un paio di scheletri, Questo è la firma, guarda, non ti perdere il cappello nella foto, sbuchiamo a piazzetta Nilo.

In tutto non abbiamo fatto che qualche centinaio di metri.

Ah, guarda, ci sono alcuni amici. Mo te li presento.

Ci avviciniamo e ci sono una donna e due signori senegalesi.

Poi Salvatore si ricorda che deve telefonare alla fidanzata. Ti lascio un attimo a parlare con loro, voi raccontategli il vostro centro storico.

Ci sediamo al tavolino del bar. ‘Sta Via dei canti si sta intersecando con il nostro Giro del Mondo. Gli racconto di quello che stiamo facendo stamattina e anche dell’altra idea. Gli chiedo se hanno posti senegalesi da suggerirmi a questo punto.

Verso Piazza Garibaldi e a Forcella trovi la maggiore concentrazione di senegalesi, anche se sono distribuiti dappertutto. Anche i negozi tipici sono in quelle zone. Poi ci sono le moschee ma non sono gestite da senegalesi, in una l’imam è proprio napoletano.

Salvatore lo conoscono bene, almeno uno dei due.

La sera lui sa sempre cosa c’è di bello dove e quando.

Poi arriva un signore a chiedere i soldi per un caffè. Alì allora glielo fa portare sulla panchina qui a fianco.

Stiamo già a chiacchierare da un bel po’ e Salvatore sta sempre nell’angolo a parlare a telefono, fitto fitto.

Dopo mezz’ora saluto i miei due ospiti e gli vado incontro. Lui si scusa ma la telefonata è importante. S’è rotta la macchina della mia fidanzata e forse ha bisogno di aiuto. Allora lo saluto. È un itinerario perfetto in fondo, da una telefonata coniugale a un’altra il cerchio si è chiuso.

Mi ricordo, solo dopo alcuni minuti mentre camminavo in mezzo alla gente, che stamattina qui c’ero venuto pedalando.

Vado a prendere la bici nel posto di partenza. Il cerchio adesso, anche nella testa mia, si è davvero chiuso.

Passeggiata lungo un tracciato proposto da Salvatore Allinoro. Da piazza Arcangelo Scacchi, lungo via del Grande Archivio, via Lucrezia D’Alagno, via Ferri Vecchi, via Arte della Lana, via Bartolomeo Capasso, vico San Marcellino, via Giovanni Paladino, vico Donnaromita, fino a piazzetta Nilo.

Se avete anche voi una linea da camminare preferita a Napoli o dintorni e volete condividerla, scriveteci. Qui trovate i nostri contatti.

Testo e foto di Francesco Paolo Busco (tutti i diritti riservati)