Alla fine le abbiamo trovate, un vero pezzetto di Islanda a Napoli!

Vi ricordate che la volta scorsa disperavamo un po’ di riuscire a trovare qualche islandese a Napoli, per farci raccontare un po’ del loro Paese, in questo nostro giro del mondo senza prendere aerei per non inquinare?

Tanto che avevamo iniziato a pensare: Se hai un islandese scrivine, se non ce l’hai scrivine lo stesso. Scrivi sempre.

Neanche il Console c’aveva potuto aiutare.

Poi però, continuando nella ricerca, un giorno viene fuori che da poche ore è arrivata da quell’isola nordica una nuova calciatrice della squadra partenopea di calcio femminile: vado a guardare la formazione e scopro che un’ altra atleta islandese già gioca qui da qualche mese.

Mo, se considerate che gli islandesi a Napoli prima che arrivassero loro erano due, pare che siamo riusciti a scovare metà degli abitanti di quell’isola che vivono da noi. Meglio non ci poteva andare.

Se hai un islandese scrivine, se non ce l’hai cercalo ancora. Cerca sempre.

Contatto la squadra, fissiamo un incontro, eccovi la storia.

Gudny Arnadottir e Lara Kristin Pedersen, rispettivamente difensore e centrocampista nella squadra di calcio di serie A: Napoli Femminile, islandesi.

Siamo vicino al mare, a pochi metri dalla spiaggia, la giornata è fredda, il sole va e viene, ai Campi Flegrei, una delle aree più vulcaniche del mondo. Insomma, quasi Islanda. Mi accompagna Gianluca Monti, il loro addetto stampa. Camminiamo nei vialetti alberati di questo lido che non sapevo che anche d’inverno fosse così animato.

Eccole. Da lontano sento:

Ciao!

Hi! anzi Ciao! a questo punto.

Ci sistemiamo sulle sedie all’aperto, con la distanza prescritta in questo momento dai decreti di tutto il mondo. Poi inizio con la mia solita domanda di quando incontro persone di posti lontani del nostro pianeta, in questo Giro del mondo senza muovermi da Napoli.

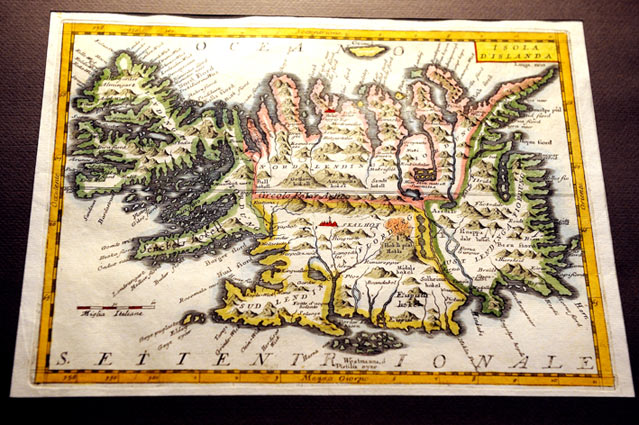

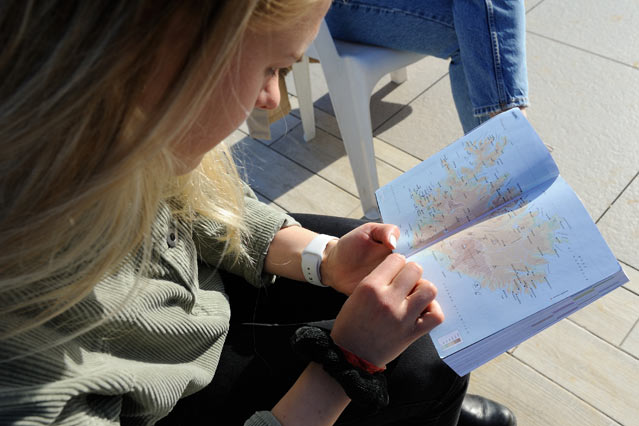

Mi potreste mostrare sulla cartina della mia guida turistica da quale città venite esattamente?

Inizia Gudny, senza esitazioni.

Io sono nata qui.

E indica un punto lungo la costa sud est dell’isola, si chiama Hofn.

Poi verso i 13 anni mi sono spostata… in quest’altro posto.

È Hafnafiordur, all’estremo ovest dell’isola, non molto a sud della capitale.

Se andate a sbirciare dalle foto satellitari di Hofn, la prima cosa che si nota, almeno a me pare, è il campo sportivo col rettangolo verde e la pista di atletica intorno.

Tutto il paese sarà grande non molto più di cinquanta volte tanto.

Poi vedo le casette ordinate, qualche b&b, la pompa di benzina, e un negozio di alimentari grande.

C’è anche il porto. Dentro una specie di laguna? di estuario? Intorno è confuso: ghiaccio? montagne?

Poi capisco che è il Vatnajokull, il ghiacciaio più grande d’Europa, e che sotto quel ghiaccio, come spesso accade in Islanda, ci sono diversi vulcani.

Ad Hafnafjordur il campo di calcio non ha solo l’erba ma anche le linee bianche. È una cittadina molto più grande. Sembra quasi un unico corpo con la capitale che sta poco più sopra. Il terreno è rosso, e verde.

Anche Lara si è spostata, ma da poco a nord della capitale: Mosfellbaer, a Reykjavik centro.

Anche qui, a Mosfellbaer, sarà l’attenzione che ho oggi, la prima cosa che vedo sulla mappa è che il campo di atletica e di calcio si toccano, uno a fianco all’altro. Sempre vicino al mare. Con alcune isolette di fronte.

Come avete iniziato a giocare a calcio?

Gudny, come prima, parte a razzo, poi si ferma un attimo: si impossessa della palla, decide solo dopo cosa farne.

Just… non so. Tutti i bambini in Islanda praticano qualche sport e il calcio è molto popolare.

Molto popolare sia per gli uomini che per le donne?

Per gli uomini di più, però…

Anche mio padre giocava a calcio, in una squadra amatoriale.

Tenete conto che stiamo parlando con una che, a 20 anni, gioca in Nazionale.

E tu, Lara?

Io, credo di aver iniziato a causa di amici. Avevo 5 o 6 anni. Non ricordo esattamente. Ma è lo sport più popolare in Islanda, quindi è forse solo una questione di probabilità.

Gudny: Quasi tutti provano a giocare a calcio almeno qualche volta.

Lara: Gli islandesi fanno molto sport, molti bambini praticano almeno due discipline. Ma il calcio è molto popolare, sia tra le donne che tra gli uomini.

Gudny: Sì, ad esempio io da piccola praticavo ginnastica, atletica leggera, pallavolo, pallamano. Poi crescendo vedi quale ti piace di più e continui con quello.

Lara: Io praticavo ginnastica e… anche balli da sala.

Strappa un sorriso a tutti. Il solito nostro pensiero sulle giocatrici di calcio che, vedendole così grintose in campo, forse dimentichiamo che possono essere pure romantiche.

Ballavo valzer e cha cha cha. Ma non avevo tempo per tre attività, allora ho smesso il ballo ed ho continuato solo con ginnastica e calcio.

E adesso?

Adesso solo calcio.

Mi sveglio verso le sette e faccio un po’ di meditazione. Poi faccio colazione, e mi godo la mattina presto. Alle dieci iniziamo gli allenamenti.

Intorno all’una pranziamo. A volte nel pomeriggio vado in palestra oppure mi metto a studiare.

Studia Filosofia all’università di Reykjavik. A Lara Kristin Pedersen sembra interessino molti punti di vista sul mondo.

La giornata di Gudny comincia un’ora dopo, salta la meditazione, inizia con la colazione, poi gli allenamenti. Nel pomeriggio anche lei sceglie di volta in volta tra la palestra e lo studio dell’italiano.

E poi, dice, mi rilasso un poco.

È una di quelle atlete, mi sembra di capire poi durante questo incontro, che negli allenamenti si impegnano moltissimo.

Siamo qui fuori, al sole, d’inverno, e credo che a casa loro, adesso, le condizioni di luce siano piuttosto diverse, mi incuriosisce, glielo chiedo.

Gudny: Oh, è lo stesso che qui.

Sempre con la battuta pronta. La migliore difesa è l’attacco.

Sarei curioso di vedere, a questo punto, in che modo sta nel suo ruolo di retroguardia sul campo.

Insisto.

Adesso in Islanda però credo sia più buio di qui, per quasi tutto il giorno?

Viene in soccorso Lara: Sì, se tu andassi adesso in Islanda la troveresti piuttosto buia. Credo che ti farebbe un’impressione forte.

E freddo?

Sempre Lara in possesso di palla: Sì, ma non così freddo quanto la gente in genere pensa. Intorno agli zero gradi, grado più grado meno.

Gudny: Cambia molto, ma non è così freddo quanto puoi immaginare. In questi giorni, parlando con altre ragazze della squadra che vengono da Paesi come l’Estonia, ad esempio, mi dicono che da loro fa molto più freddo che da noi.

Tenete conto che nella rosa completa ci sono, oltre quella italiana, altre dieci nazionalità del mondo.

Lara: Anche perché da noi il clima è abbastanza secco e poi c’è la Corrente del Golfo che un po’ ci riscalda.

Bene, sembra che questa terra che ha il ghiaccio nel nome, Iceland, non sia poi così glaciale davvero come posto.

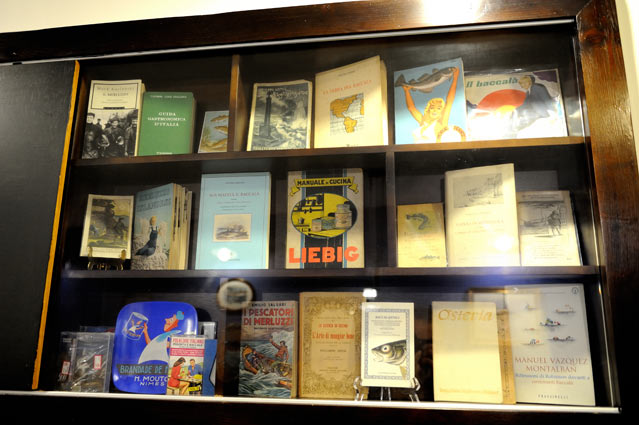

Adesso vi devo raccontare cosa mi è successo quando ho iniziato a cercare l’Islanda a Napoli. Trovavo come argomento spessissimo il merluzzo dell’Atlantico. Sostanzalmente non riuscivo a liberarmi da decine di notizie su baccalà e stoccafisso.

E sento nell’aria come se avessi raccontato qualcosa che non è del loro mondo.

Provo a spiegare meglio, in questa nostra chiacchierata in inglese ripeto le parole Cod e Stockfish (baccalà, ma anche merluzzo, e stoccafisso). Una finalmente capisce. Poi mi chiede se ho avuto mai occasione di assaggiarlo.

Le dico che qui fa parte integrante della nostra cucina locale, addirittura del cenone della vigilia di Natale, poi che il console islandese a Napoli, da sei generazioni, importa baccalà dall’Islanda. Che c’è un ristorante in città che cucina solo quel pesce in centinaia di modi.

Lara: Oh, in Islanda lo abbiamo ma non sono così sicura che siamo appassionati quanto voi circa i modi di cucinarlo.

Gudny: Sì, lo lessi, o lo metti in un tegame, dieci minuti ed è fatto. Ed è veramente buono.

E quale mangiate di più? Quello salato o quello essiccato?

Gudny: Non so esattamente cosa intendi, ma non è realmente salato, è solo normale merluzzo.

Ma certo! Ecco pechè non ci capivamo: perché dovrebbero conservare sotto sale un pesce che si trova nei loro mari, a un metro da casa? Semplicemente lo mangiano fresco. Quello salato o essiccato lo vediamo soltanto noi guardando il loro Paese dal nostro lato.

Lo mangiamo una o due volte alla settimana ma non penso che molte persone vadano al ristorante per mangiare merluzzo. È più come… è semplicemente normale merluzzo.

E da noi nessuno mai mangerebbe il merluzzo durante il cenone di Natale. È giusto “il cibo del lunedì”.

Bene. Allora qual è per voi un cibo delle feste?

Gudny: Per esempio siamo famosi per l’agnello.

Lara: Sì, se vai al pranzo della domenica in famiglia da noi, troverai l’agnello.

Cambiamo argomento.

Se andassi in Islanda, secondo voi cosa non dovrei assolutamente mancare di vedere?

Hm… all’unisono.

Gudny: Secondo me dovresti andare a fare un tour per vedere luoghi naturali. Da noi c’è una natura bellissima.

Lara: Io ti consiglierei di fare il giro completo dell’isola. Ci vuole circa una settimana. In macchina.

È la loro Þjóðvegur 1 o Ring road, la strada ad anello che fa tutto il giro lungo la costa.

Gudny: E vedresti un sacco di posti naturali tutti diversi tra loro, mai uguali.

Bello. Sulla mia guida, in proposito, ho letto che in Islanda occorre però stare particolarmente attenti perché aree naturali pericolose non vengono sempre indicate. È vero?

Lara: Non direi così.

A causa del fatto che il nostro Paese sta diventando molto popolare tra i turisti, può capitare che magari qualcuno si avventuri più del dovuto, oppure il turista che vuole farsi una foto per metterla su Instagram magari non stia per nulla attento. E comunque proprio per l’incremento del numero di turisti, gli avvisi che segnalano particolari zone di pericolo stanno aumentando.

Poi Gudny, diretta, precisa: Tu non ti tufferai in mare in Islanda. Sorridendo.

Black Sand beach, per esempio, è così pericolosa che tutti ti dicono di stare a una certa distanza dal mare. Ci sono onde improvvise che, è successo diverse volte, mentre cammini, possono trascinarti via.

Tutti lo sanno e te lo dicono, ma molti purtroppo non ci credono.

Poi per alcune escursioni nell’interno, lunghe, occorre avere una guida. E se uno va a vedere i ghiacciai deve sempre avere una guida. Io ci sono stata (lo dice a voce bassa, quasi a non farsi sentire): è bellissimo.

Voi venite da un’area del mondo molto vulcanica ma anche questa dove siamo adesso è un’area estremamente vulcanica. Vi sentite un po’ a casa qui per questo?

Lara: No. Io non credo che siamo molto in contatto con i vulcani in Islanda.

Gudny: Io lo ero. Vivevo sotto uno dei più grandi vulcani islandesi e noi avevamo sempre queste regole da seguire in caso di eruzione, e dovevamo sempre essere pronti.

Vi ricordate la grande eruzione del 2010? Quella che ha bloccato, a causa delle colonne di cenere diffuse in atmosfera, buona parte dei voli in Europa. Come l’avete vissuta?

Gudny: Non ci ha toccato molto direttamente, però io passavo spesso in quella zona in macchina per andare dal villaggio alla città e mi ricordo che c’era bassa visibilità e uno strato spesso così, e tra pollice e indice segna una C larga una decina di centimetri, di cenere a terra.

Allora le chiedo di indicarmi sulla cartina il posto di cui sta parlando.

Cerca.

Quando lo trova: Ecco, è qui. Lo vedete nella foto.

Poi dice il nome islandese:

Eyjafjöll

e sorride, forse di aver sentito un suono familiare, di casa, riuscire a muovere l’aria anche in un altro posto del mondo.

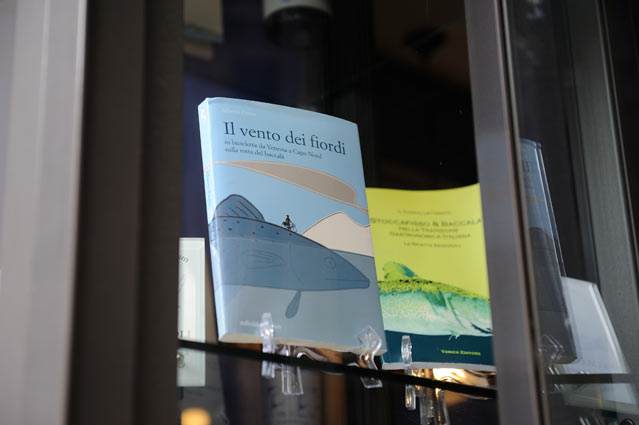

Dai vulcani ai libri.

Sembra che l’Islanda abbia, in rapporto al numero di abitanti, il maggior numero di scrittori al mondo. Come vedete questo dall’interno?

Lara: Oh, non lo sapevo ma non mi sorprende. I libri per noi sono un argomento molto importante.

Quindi leggete molto?

Lara: Sì.

Gudny: Io no. Ho iniziato da un po’ ad ascoltare audiolibri. Ogni tanto leggo qualcosa.

E quali libri?

Lara: Dipende dal mio stato d’animo. Mi interessano i libri di filosofia ma anche la letteratura islandese.

Gli dico che ho appena iniziato a leggere Salka Valka, del loro autore premio Nobel: Halldor Kiljan Laxness.

Lo conoscono entrambe, come uno di casa, in qualche modo però mi sembrano sorprese, poi commentano qualcosa tra loro in islandese; come se avessi detto qui da noi che sto leggendo I promessi sposi.

C’è qualcosa qui che vi manca dell’Islanda?

Gudny, a bassa voce, d’istinto, forse le scappa proprio: Freedom. Libertà.

Il loro addetto stampa mi aveva spiegato che vivono un po’ come delle studentesse in un campus; quindi la libertà, che manchi, un po’ ci sorprende.

Come a casa, quando voglio uscire e andare in giro, prendo la macchina e vado. Qui non ho l’auto e sembra anche che ogni cosa richieda più tempo che in Islanda. Perché lì è tutto più raccolto.

Lara è arrivata da neppure un mese e quindi non ha neanche avuto il tempo di capire se c’è qualcosa che le manca.

Torniamo un po’ alla base, all’argomento per il quale si trovano in questo posto.

Qual è il vostro giocatore preferito? E non specifico né sesso, né Paese del mondo.

Credevo fosse una domanda molto facile e invece è quella a cui stanno a pensare per più tempo.

Lara: Non ho mai pensato a un giocatore maschio islandese dicendo: wow, vorrei giocare come lui. Quando ero piccola il mio idolo era Ronaldinho. Ero quasi ossessionata da lui, avevo cambiato il mio nome in Laraldinha.

Strappa un’altra risata bellissima a noi tutti. Soprattutto a Gianluca. (Mo che scrivo, sarei curioso di sapere se nella squadra non si sia diffuso questo soprannome per lei nel frattempo).

Mi piaceva il suo atteggiamento in campo. Quando per esempio lo marcavano duro e lui continuava a sorridere, tranquillo. E ovviamente aveva delle incredibili capacità tecniche. Poi ho iniziato ad ammirare anche Steven Gerrard.

Ok, ma sono entrambi uomini. E tra le donne?

Ne ho solo una, islandese, è stata la “Migliore giocatrice islandese dell’anno” per molti anni. Tutti guardavano a lei, si chiama Margret Lara.

Gudny, molto decisa: È lo stesso nome che stavo per dire io. Ho giocato insieme a lei nella squadra del Valur.

Era la sua ultima stagione prima che si ritirasse. Quell’anno abbiamo vinto il campionato islandese. La possibilità di giocare con lei è stata una delle cose più belle che ho avuto da quella squadra. Giocare una stagione con la migliore giocatrice d’Islanda.

Quando Gianluca le chiede se allora ha una sua maglietta, lei ci pensa un attimo.

No. Siamo più come amiche, vivendo insieme.

Poi Lara: In Islanda, sapete, facciamo un esempio: Bjork, la nostra cantante più famosa, se uno la incontra per strada, può tranquillamente chiederle: “Ehi, come va”, parlarci. Siamo così “piccoli” e vicini che puoi incontrare qualunque persona, anche molto famosa passeggiando in città e parlarle. E poi se stai cercando di contattare qualcuno c’è sempre qualche amico che lo conosce di persona.

Che bello. Quasi quasi in Islanda ci vado davvero.

E il calcio italiano? Trovate molta differenza tra qui ed il calcio islandese?

Lara: In Islanda il calcio è più fisico, più diretto, più semplice. Qui è più giocato di fino. Anche più tattico.

Gudny: In Italia c’è molta più passione da parte delle persone per il calcio. Tutti sono molto attenti a che si giochi sempre al 100%, vogliono vincere ogni pallone. Qui il calcio è… “vita per il calcio”.

E poi la gente che ti incontra per strada: ”Ehi, ma tu sei una calciatrice”, e sono davvero contenti.

Ecco, è venuta fuori Gudny, la silenziosa, la riservata. Lei sta qui in Italia, in prestito dal Milan, credo soprattutto per questo.

È curioso a questo punto che il Napoli Femminile Calcio sia ancora una Associazione Sportiva Dilettantistica. Gianluca mi spiega che la cosa è in rapida evoluzione. Per adesso è ancora possibile essere dilettanti, ma entro le prossime due stagioni le squadre italiane dovranno passare tutte al professionismo.

L’ultima domanda.

Se doveste consigliarmi come continuare a cercare l’Islanda dalle nostre parti avreste un suggerimento?

Silenzio.

Troppo spiazzante. Avrò lanciato la palla fuori campo.

Provo a recuperarla: Magari un libro?

Lara, prontissima: Non so se sia stato già tradotto in altre lingue ma un libro bellissimo è “Snerting”, di Olafur Johann Olafsson. Era in testa alle classifiche delle vendite di Natale, moltissimi islandesi lo hanno comprato. Io ti consiglierei quello.

Snerting in islandese vuol dire toccare. Chi sa se all’autore islandese pesa il distanziamento che tutti in questi mesi stiamo sperimentando.

Grazie mille! Dai, dopo un’ora seduti fermi inizia a fare anche un po’ freddo.

Ah… non per voi, giusto.

No, si sta benissimo.

Autogol, uno a zero, avete vinto.

Ci salutiamo. Loro adesso escono, devono passare a casa a prendere la mascherina che fino a ora non hanno dovuto usare essendo all’aperto.

Mi avvio verso l’uscita, salgo sul cavalcavia della metropolitana che mi separa dal parcheggio. La vista è troppo bella per non scattare una foto dall’alto.

Mentre sto fotografando le vedo arrivare, allora aspetto. Oltre la mascherina una delle due, finita l’intervista ufficiale, è andata a mettersi anche il rossetto.

Fine nona parte, se volete iniziare il giro del mondo dal principio lo trovate qui, continua

Testo e foto ©Francesco Paolo Busco, foto riprese in campo di www.napolifemminile.it (riproduzione riservata)