4 febbraio 2020

Ogni tanto mi capita, andando in giro per questa città, una specie di colpo di fulmine.

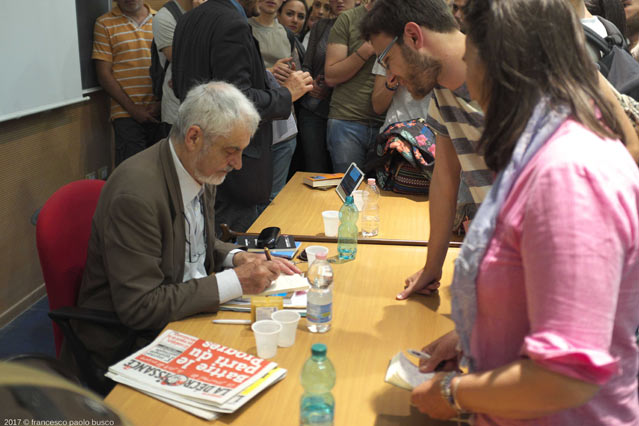

M’è successo di nuovo qualche sera fa. Allo Spazio NEA, in via Costantinopoli, c’era un incontro intitolato: “Fotografi sulla fotografia”.

Arrivo e la sala è piena. In piedi, sul fondo, dal lato dei relatori, c’è una signora dai capelli bianchi, gli occhiali, vestita di grigio, con intorno al collo un foulard azzurro.

Dopo poco l’intervistatore inizia a porle le domande: si apre un mondo di ricordi, e soprattutto di cose umane. Alla fine della serata penso che mi piacerebbe incontrarla questa signora, non so nemmeno esattamente il motivo, credo sia la sua energia forte, positiva.

E allora eccoci qui stamattina, a cercare, parlando con lei, di esplorare oltre.

L’appuntamento è in un bar vicino alla funicolare centrale. Poco prima mi telefona dicendomi che sta un po’ in ritardo, mi toccherà aspettare. Ma arriva dopo pochissimi minuti, scende al volo dalla macchina: mi sono fatta dare un passaggio da mio marito per fare prima. Poi si avvia avanti, apre la porta del bar e saluta, tutti quanti. Deve essere un posto per lei familiare.

Ci sediamo e iniziamo a chiacchierare. Non lo so neppure io ancora esattamente che direzione far prendere a questa conversazione, perché intuisco che le direzioni potrebbero essere molte: lei ha qualche ricordo diretto del professor Caccioppoli, il matematico napoletano famoso che mi affascina molto (ve ne avevamo parlato su questo sito in questa serie); è una fotografa, e pure lì in quell’ambiente conosce tutti, poi è proprio una persona che ha condotto delle “battaglie” in prima persona nel sociale. Allora invece di prendere una direzione, sto fermo all’incrocio, aspetto, mentre iniziamo a parlare.

La prima cosa che le dico è che mi era piaciuta molto la frase di Pablo Picasso che aveva citato l’altra sera, in quell’altro incontro: “ci vuole molto tempo per diventare giovani”, a proposito del fatto che lei a fotografare aveva iniziato dopo la pensione.

Ha l’occhio allenato della professoressa secondo me questa signora. Quando trascorri anni vedendoti passare davanti dietro i banchi intere generazioni, centinaia e centinaia di piccole persone, per ore e ore, secondo me sei più allenato di uno psicanalista a capire al volo che tipo di essere umano hai di fronte. È lei che mi chiede quanti anni ho, io non glielo chiedo direttamente ma me lo fa sapere a un certo punto della conversazione, lo trovate più avanti.

Poi mi inizia a parlare degli anni da insegnante.

Erano gli anni in cui si era fatta la riforma della scuola media. Avevano eliminato la distinzione tra “scuola di avviamento al lavoro” e quella con la quale poi invece si poteva accedere a tutti i tipi di studi superiori, avevano creato la scuola media unica. Però molti insegnanti continuavano nella loro testa a ragionare con i vecchi criteri, non consideravano che adesso la platea era diversa, erano arrivati anche molti alunni da famiglie di condizioni economiche più modeste e bisognava tenere conto delle loro esigenze specifiche e del loro livello di istruzione. Insomma era un momento molto interessante per stare nella scuola e io ci volevo essere.

Ecco, lo vedete? Come fa uno mo, ditemelo voi, a sentire una frase come questa, ripetuta ogni volta perché evidentemente è un concetto centrale, a non farsi folgorare?

Ho lavorato bene in quegli anni. Insegnavo a Mugnano e per alcuni anni non ho chiesto il trasferimento, mi volevo radicare. Avevo delle classi con delle ragazze molto agguerrite. Sollecitavo la loro capacità critica, ma stando anche attenta a non metterle contro i loro genitori. Non potevano uscire… la vita di quei tempi nei piccoli centri.

Una volta successe una cosa bella: io cercavo, quando potevo, di portare i miei studenti fuori, a conoscere il loro stesso paese. Per farlo usavo il mio giorno libero, però il preside, che mi teneva qua, e si porta per un momento l’indice alla gola, ogni volta in quel giorno mi metteva supplenza per cinque ore: io le facevo e poi la settimana successiva chiedevo di nuovo; prima o poi il permesso me lo doveva dare.

Con me non ce la faceva perché io invece di arrabbiarmi ero impeccabile. Tutti gli aspetti, anche formali, i registri, la programmazione, io ci credevo proprio che dovesse essere fatto tutto in maniera precisa, e che fosse utile che rimanesse traccia scritta di quello che si era fatto.

Be’, insomma, un giorno le ragazze (chi sa perché parla solo al femminile? Ho provato a chiederle se aveva classi solo femminili ma o non mi ha sentito o non voleva sentire) arrivano a scuola e non trovano i banchi. La prima cosa che pensano è di andare dal sindaco. Io gli consiglio di andare prima dal preside e magari da lui poi farsi accompagnare. Il preside le caccia, e loro dal sindaco ci vanno, e poi anche alle sede del Partito Comunista Italiano. Lì incontrano un giovane attivista che le appoggia. Anzi nelle successive elezioni imposta tutta la sua campagna elettorale, partendo da quel fatto, sulle magagne che c’erano sotto: l’edificio pubblico per la scuola era in costruzione, con i lavori fermi, e il Comune pagava il fitto per tenere scuola in un edificio proprietà di un assessore. Morale della favola: diventa il più giovane sindaco di Mugnano.

L’associazione culturale

Ma di battaglie e di costruzione di cose, Vera Maone ne ha fatte molte altre. A Bagnoli, ai tempi di Bassolino sindaco, fonda, insieme ad altri, un’associazione: “Laboratorio Città Nuova”.

L’idea era quella di integrare il lavoro delle istituzioni, mettere altri tasselli dove il Comune non riusciva ad arrivare.

Costruimmo una biblioteca pubblica, esiste ancora, si chiama: “Giancarlo Mazzacurati”. Facemmo le cose per bene, almeno spero. Rossana Rossanda avrebbe voluto darci tutti i suoi libri, non avevamo spazio sufficiente per l’intera biblioteca ma per una parte sì, e c’è ancora il fondo intitolato a lei.

A lavorarci eravamo tutti volontari. Avevamo anche dei giovani che ci aiutavano; a qualcuno facemmo fare corsi per bibliotecari. Uno ci fece tutta la catalogazione per bene, mise anche on line i riferimenti di tutti i volumi; tanto che una volta ci scrisse uno studente da Firenze: aveva trovato nella nostra biblioteca un libro che non trovava altrove. Gli spedimmo, gratis, le fotocopie.

Poi quando la Provincia chiuse il suo sito, tutte le pagine internet della nostra sezione, che erano incorporate in quello, sono andate perdute: tanto lavoro buttato via.

L’idea che ci guidava era di mettere in piedi e radicare progetti virtuosi e poi di vedere se poteva aiutarci nella gestione lo stesso Comune, perché da soli, col solo volontariato, non avremmo potuto garantirne per sempre l’amministrazione. Ci mandarono alcuni Lavoratori Socialmente Utili, ma non intendendosi loro di libri la cosa è un po’ caduta. Hanno rifatto pure tutta la catalogazione, con altri criteri.

Devo dire, dopo un po’ di anni ho smesso di occuparmene: non puoi passare tutta la vita a combattere contro i mulini a vento.

Ci sarà un vento, dalle nostre parti, particolarmente intenso.

Comunque in quella biblioteca di cose belle ne sono successe.

Una volta venne una signora, riportava un libro che le era piaciuto, era: “Le ultime lettere di Jacopo Ortis”. “Però”, mi disse, (c’ero io lì quel giorno): “sto cercando un altro libro, che mi ricordo, alle scuole medie, la professoressa ce ne aveva letto una parte: parlava di un uomo innamorato di una certa Laura che però poi muore”.

Sono cose dell’altro mondo, capisci? Cercava il “Canzoniere” di Petrarca, le era rimasta scolpita per tanti anni nella memoria quella lettura di alcuni brani ascoltata a scuola.

Vera ricorda di molti anni fa che un’altra signora si era appassionata a un libro bello, ma lei stessa non ha dimenticato quella storia.

Nella stessa biblioteca organizzavamo molti incontri. Renata Pepicelli fece da noi interviste alle donne che lavoravano all’Italsider per un programma di Radio Tre Rai.

Vera Maone è figlia di Francesco Maone, nato a Savelli, in provincia di Crotone, dirigente della Federazione napoletana del PCI di allora. Mio padre era professore di italiano e latino al Liceo Cuoco, nel partito aveva scelto come campo d’azione le lotte contadine nella provincia di Matera. All’epoca i comunisti venivano discriminati già solo per esserlo: mio padre, per esempio, non lo nominavano mai a fine anno per gli esami di Stato.

Morì giovane, nel ’52, durante un comizio ebbe una emorragia cerebrale. Rimanemmo in difficoltà: cinque figli piccoli e mia madre.

Mi ricordo che ci portava a casa di altre persone del Partito. Imparai a casa di Maurizio Valenzi (l’ex sindaco di Napoli) a cantare in francese l’inno dell’Internazionale.

Gli anni ’50

E allora le chiedo se si ricorda di alcuni dei personaggi di quel mondo.

Il Professor Caccioppoli me lo ricordo bene fisicamente, come se fosse ora. Non l’ho mai conosciuto direttamente ma lo vedevo spesso: per i canoni borghesi dell’epoca si sarebbe definito “trasandato”. Un uomo dinoccolato, magro, col ciuffo. Pure Francesca Spada ho conosciuto, e Renzo Lapiccirella, suo marito, ancora meglio perché dopo la morte di Francesca sposò un’amica di mio marito.

Francesca era una donna molto affascinante, fuori regola, erano tutti innamorati di lei, pure Ermanno Rea.

Valenzi, Caccioppoli, Lapiccirella, Francesca Spada: in pratica questa signora è come se avesse vissuto, in età da adolescente, dentro “Mistero napoletano”, il bellissimo libro di Ermanno Rea sulla Napoli degli anni ’50.

Ma Caccioppoli, visto che te lo ricordi così bene, ma assomigliava davvero a com’è nel film di Martone (“Morte di un matematico napoletano”, ndr) sui suoi ultimi giorni? È una curiosità che tengo da un sacco di tempo. No, lui era magro, proprio per niente.

Poi prende spunto da questi ricordi per una considerazione generale. Devi sapere che succede una cosa rispetto a quei tempi: il tipo di gente che animava quell’epoca, soprattutto a sinistra, la generazione che è venuta dopo, secondo me l’ha deformata. L’atmosfera, il clima, i valori e anche la figura morale delle persone che venivano fuori dalla guerra, dalla Resistenza, che spesso erano entrate nel PCI, sono completamente diversi da quelli che vengono rappresentati oggi, assolutamente. Persone di integrità morale incredibile, dal totale disinteresse personale… non esisteva l’idea di fare carriera politica: esisteva la scelta ideale di lavorare per la giustizia sociale, per migliorare la società. Per esempio Renzo Lapiccirella, che di formazione era uno psichiatra, si è dedicato anima e corpo al partito comunista. Anche mio padre. Non si sapeva ancora nulla di quello che faceva Stalin in Unione sovietica. L’impegno era genuino ed encomiabile.

Gli inizi da fotografa

Le domande sulla fotografia, davanti a tutti questi ricordi interessanti, sono rimaste sullo sfondo. Però adesso magari provo a fargliele.

L’altra sera, a “Fotografi per la fotografia”, quando hai proiettato le immagini del tuo primo lavoro fotografico, sono rimasto colpito da tutte queste foto aeree. Sembravano fatte col drone, se non fosse che allora neppure esisteva. Mi hanno incuriosito, era una prospettiva raramente vista a Napoli, dall’alto.

Lo sai? La stessa cosa me la disse Mimmo Jodice quando le vide.

Ma non lo avevo pensato di proposito quando le scattai. Ero più inconsapevole. Vedevo soltanto che l’inquadratura che avevo in mente non riuscivo ad ottenerla dal livello del suolo.

Allora citofonavo alle persone, chiedevo se potevo entrare per scattare una foto. Poi c’è da dire che una donna con la macchina fotografica non desta sospetti e allora mi aprivano e mi facevano salire. Così sono venute fuori ad esempio le foto di piazza del Gesù e di piazza Dante.

C’era anche un motivo pratico, avevo un’attrezzatura costosa: a fotografare per strada, a quei tempi, mi sentivo meno sicura.

Ma tu a fotografare a che età hai iniziato? Nell’ ’88 o ’89, sono del ’36, fatti il conto.

Questa signora ha inaugurato una nuova stagione a cinquantadue o cinquantatré anni suonati. Già per questo mi pare un bellissimo esempio di una che dentro la testa non ha barriere inutili.

Avevo iniziato a studiare un po’ la tecnica, però avevo un linguaggio elementare.

Non ho capito, in che senso?

Sai, la sensazione era che avevo un bagaglio di umanità, di esperienze. Sono stata una che ha cercato sempre di investire molto nelle amicizie, nei rapporti umani; non mi arrendevo, mi muovevo, curavo i rapporti, andavo e vado a trovare le persone. Insomma era come se avessi molte cose da raccontare con la fotografia, però possedevo un linguaggio da scuola elementare.

Quello che mi ha aiutato molto sono stati ad esempio la mia amica Cecilia Battimelli e poi Mimmo Jodice che all’epoca insegnava fotografia all’Accademia di Belle Arti. Io chiesi un anno di fare l’uditrice. Mi mettevo all’ultimo banco e non portavo mai a far vedere le mie foto al professore perché non volevo rubare tempo agli studenti ufficiali.

Jodice proiettava le foto di grandi maestri e le “leggeva”, le interpretava; è da quello, credo, che ho imparato molto.

All’inizio nelle mie foto ci volevo mettere tutto, poi lì ho capito che invece bisogna togliere tutto e lasciare solo l’essenziale.

L’altra sera dicevi che tra i fotografi che hai guardato con più attenzione c’era Cartier-Bresson. In una sua intervista lui cita “Lo zen e l’arte del tiro con l’arco”, il libro di un professore di filosofia tedesco che impara, dopo anni di pratica, la visione buddhista del Giappone.

Lo zen è una cosa molto interessante. Una volta sono stata in Giappone: seguivo mio marito quando andava alle conferenze per lavoro, così sono riuscita a viaggiare molto. Ho visto lì un giardino zen e devo dire che è un’esperienza. Poi un giorno mi invitarono ad assistere alla cerimonia del tè.

C’erano alcune signore, e la maestra che insegnava loro.

Ognuna condusse dall’inizio alla fine tutta la cerimonia. Io osservavo. Poi per ultima la maestra la fa di nuovo e il tè lo offre a me.

Prima di andare credevo che fosse una cerimonia con un senso profondo di rituale, poi, osservando, mi parve che cercavano l’essenzialità in ogni gesto. Non uno di più, non uno di meno. Entravano facendo scorrere con la mano destra la porta di carta, la richiudevano dietro di loro con la sinistra senza girarsi.

Sembrava un cammino di perfezionamento interiore, una sorta di esercizio spirituale, completamente diverso da una cosa formale. Perché la disciplina che richiedeva la cerimonia era un modo per raggiungere un obiettivo prima di tutto interno.

Alla fine ho espresso alla maestra questa mia idea. Mi disse: “Hai capito, sei la prima occidentale che me lo dice”. Non avevo strumenti, non avevo studiato, però c’avevo azzeccato.

Sembra la stessa storia del linguaggio elementare e della sensibilità umana sottile.

Se vuoi, quel tipo di percorso dello zen, lo puoi fare in vari campi: il tè, il tiro con l’arco, anche forse con la fotografia: raggiungere l’essenziale.

Una volta venne a Napoli quel famoso monaco, come si chiama? Thich Nhat Hanh, sì, lui. Incontrava le scuole e io ci andai. Mi ricordo che prima c’erano delle monache che facevano una specie di litania. Mi dissi: vabbè sono venuta fino a qui, a questo punto partecipo, e pure io cantai. Mi accorsi che piano piano la mia mente si svuotava dai pensieri. Fu un’esperienza interessante devo dire.

Siamo stati quasi due ore dentro questo bar, ce ne siamo praticamente impossessati. Mentre parlavamo è entrata anche una coppia di persone: la salutano, “Ah, eccoti, da un po’ di tempo ci domandavamo dove fossi”. Saranno assidui frequentatori dello stesso bar tutti quanti. Poi lei dice: Loro due sono tra quelli che venivano ai “Lunedì della fotografia”.

Perché questa signora di cose ne ha fatte tante: è stata nel direttivo del “Circolo del Cinema“, quello che anni prima aveva fondato Renato Caccioppoli, e poi si inventò (a metà anni ’90) questi lunedì in cui invitava a parlare i fotografi napoletani. Ecco perché ancora adesso li conosco tutti: sono bravi, bravissimi, forse l’unico limite è che sono tutti mondi tra loro separati. Io avrei voluto fare a Napoli una piccola Magnum (l’agenzia fotografica più famosa del mondo, ndr) ma con loro non mi è stato possibile.

Adesso alle conferenze di fotografia a Napoli invece intervistano lei.

Ha pubblicato diversi libri fotografici, tre sono confluiti in uno che si intitola: ”Trilogia degli affetti”. Sono: “Madri Figlie”, “Dell’amicizia”, “Coppie”, edizioni Intra Moenia.

Ne aveva mostrato parecchie foto quella sera in cui l’ho incontrata per la prima volta, e mi avevano colpito molto. Sapete perché? Perché come le disse un suo amico fotografo, Antonio Biasiucci, quella volta che doveva consegnare le foto scattate all’Italsider: “Stai tranquilla, non hai fatto foto spettacolari, e c’è un filo conduttore e uno stile”. Capite? “Brava: non hai fatto foto spettacolari”.

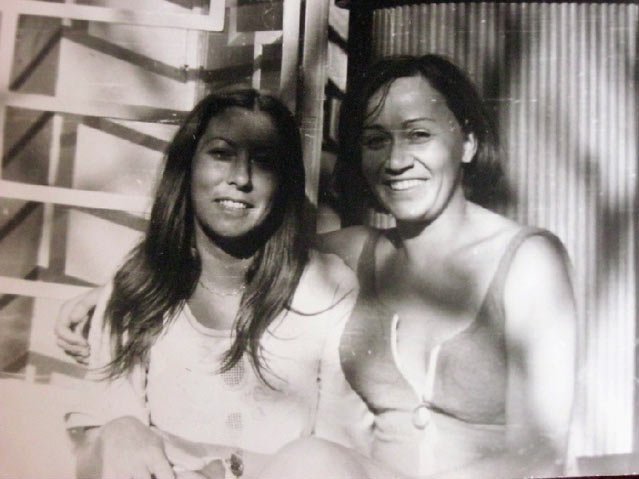

Le sue foto le trovate sul suo sito, io ne ho scelte alcune da “Madri Figlie”. Lei aveva detto: “Credo ci siano diverse fasi: c’è la nascita della bambina, poi l’adolescenza, quando diventano piccole donne che somigliano molto alle madri, poi c’è il tempo in cui le figlie vanno a trovare le madri ma hanno sempre meno da dirsi, e alla fine sono le figlie che si occupano delle madri anziane”. L’ho trascritto ma guardatelo dentro le sue foto: lì si vede proprio.

Un’ultimissima cosa: quando ci alziamo dal tavolino del bar, con la coda dell’occhio vedo che lei prende le tazzine e le porge al barista dall’altra parte del bancone.

Intervista a Vera Maone, di Francesco Paolo Busco (foto di Vera Maone)

(tutti i diritti riservati)