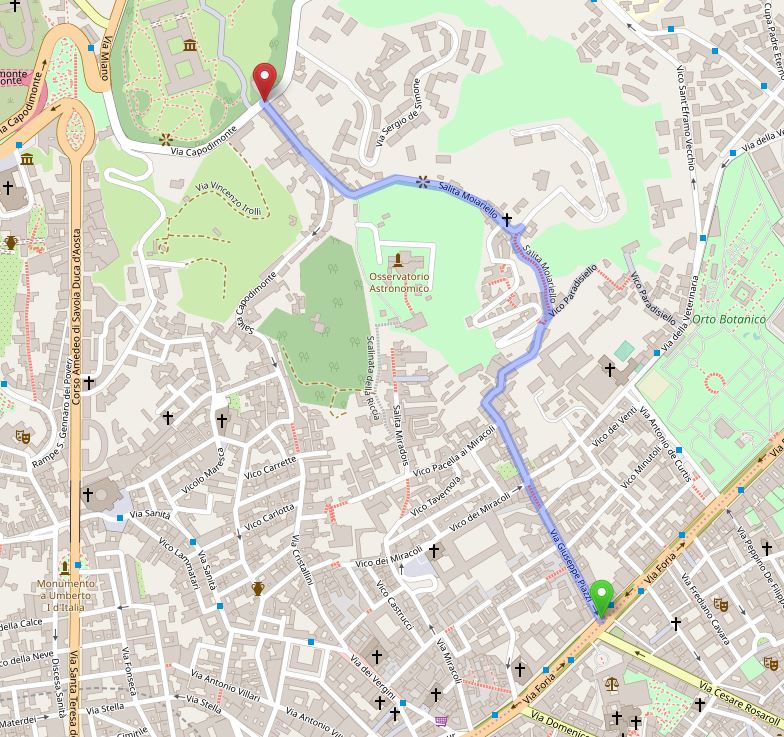

Salita Moiariello vi porta da via Foria (all’altezza di via Cesare Rosaroll), in circa 25 minuti, alla Reggia di Capodimonte.

Qui la mappa interattiva

(Una descrizione completa del percorso e le foto le trovate nel nostro libro Napoli a piedi)

Salita Moiariello vi porta da via Foria (all’altezza di via Cesare Rosaroll), in circa 25 minuti, alla Reggia di Capodimonte.

Qui la mappa interattiva

(Una descrizione completa del percorso e le foto le trovate nel nostro libro Napoli a piedi)

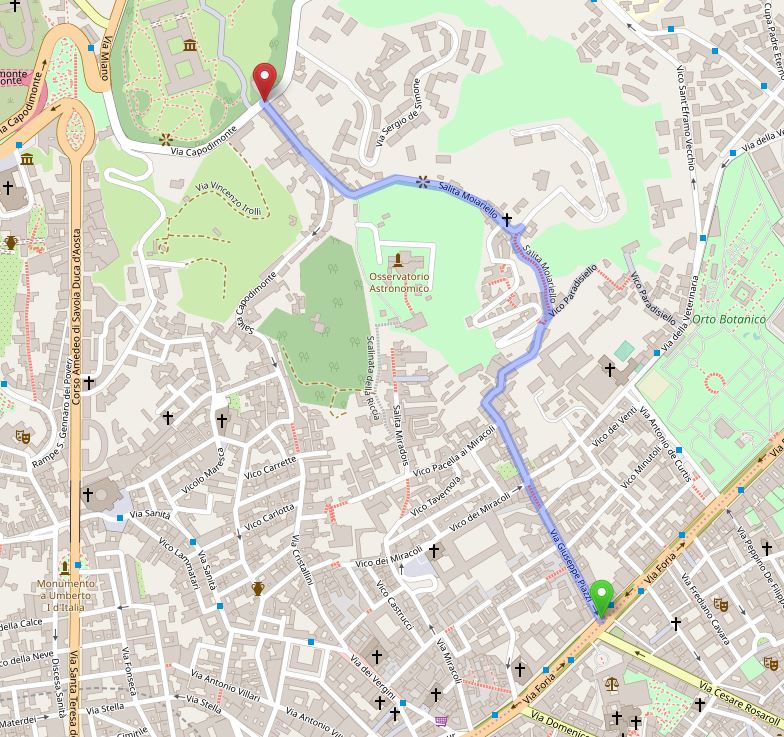

Calata San Francesco vi porta in poco più di 20 minuti, e col sole in faccia, da via Belvedere (Vomero) a via Caracciolo. Che tesoro di strada, eccovi la mappa.

La mappa interattiva la trovate qui

(Trovate la descrizione completa del percorso e le foto nel nostro libro Napoli a piedi)

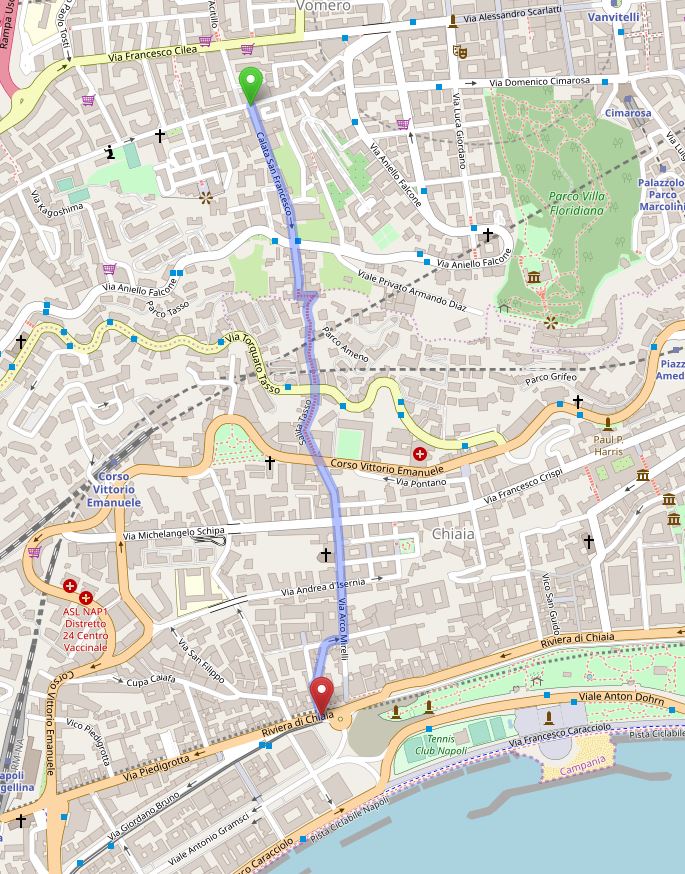

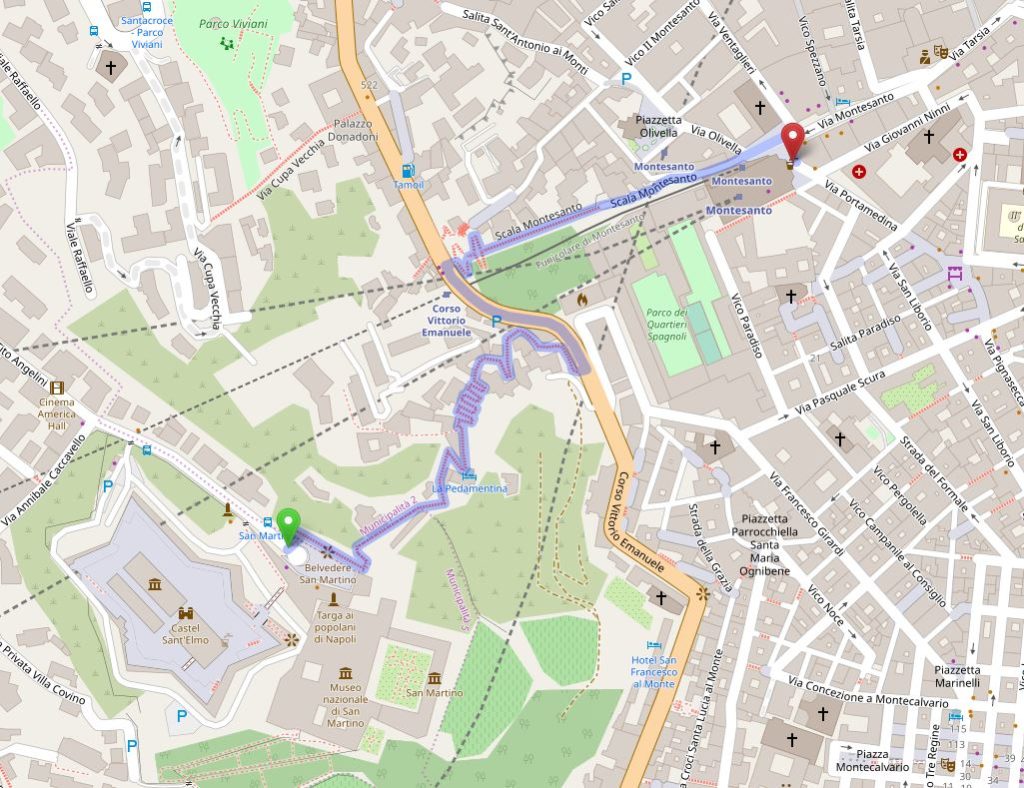

Ecco il primo percorso per pedoni a Napoli.

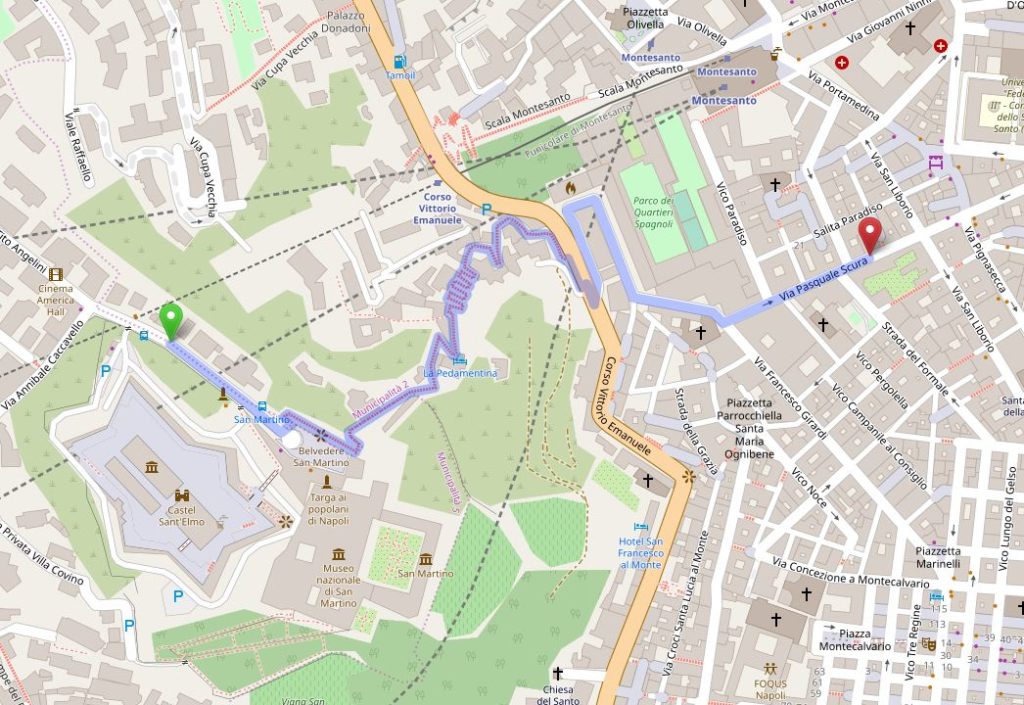

È la Pedamentina di San Martino che in circa 25 minuti dal Vomero (dal piazzale della Certosa di San Martino) vi porta:

1) se, arrivati a corso Vittorio Emanuele, girate a sinistra e poi prendete la scala di Montesanto: alla stazione della ferrovia Cumana e della Funicolare di Montesanto.

Qui la mappa interattiva

2) se, arrivati a corso Vittorio Emanuele, girate a destra per pochi metri e poi prendete vico Trinità delle Monache (ex Ospedale militare): vi ritrovate a via Pasquale Scura cioè al primo metro di Spaccanapoli, che vi conduce nel cuore del Centro storico

Qui la mappa interattiva

(Una descrizione completa del percorso e le foto le trovate nel nostro libro Napoli a piedi)

Flygskam è una parola che gli svedesi hanno coniato da alcuni anni, significa: vergogna di viaggiare in aereo, perché sembra che gli aeroplani inquinino moltissimo.

Quasi tutti i giorni il telegiornale ci dice pure che migliaia di persone nel mondo, migranti, in molti modi, non in aereo e non per turismo, da un continente all’altro, si muovono.

E se di queste due cose così grandi, problematiche, ne facessimo una soltanto? Forse ritornerebbe guardabile, possibile, di dimensioni e senso umani.

Allora ho pensato di fare il giro del mondo senza muovermi, da una città, per esempio la mia, Napoli.

Bene, l’idea mi pare abbastanza strana, mi può interessare, da dove iniziamo a viaggiare?

C’è un posto del mondo che molto tempo fa veniva chiamato Serendip, poi da quella parola è venuto fuori un vocabolo, quasi di moda, serendipità: trovare qualcosa, bella, sorprendente, mentre ne stai cercando un’altra completamente differente.

Un esempio? La penicillina.

Serendip è il nome antico dello Sri Lanka e allora mi sembra un ottimo posto da cui iniziare un giro del mondo, se è vero che i viaggi occorre farli essendo più aperti possibile a lasciarsi spiazzare.

Mi accompagnate?

Giorno 1, giovedì 5 dicembre 2019, mattina

Scendo da casa a piedi in direzione metro, ma il biglietto che ho usato mille volte, Unico corsa singola, costo poco più di un euro, stamattina mi sembra quello del volo aereo più intercontinentale del mondo. E pure questa camminata fino alla stazione della Linea 1, l’avrò fatta due milioni di volte, da casa allo stadio Collana, quello col discobolo fuori, mi sembra il tragitto per andare al check-in di un aeroporto internazionale enorme. La sento nel ritmo del respiro, anzi nella tensione dei muscoli del petto, l’emozione di questo viaggio orientale.

Scendo le prime scale, marco il biglietto, però il tornello mi pare il cancello di imbarco. Continuo a scendere e percepisco lo spostamento d’aria del treno che sta per arrivare, allora accelero; subito prima dell’ultima curva il fischio dei freni, sprint finale: imbarco avvenuto, al gate, al volo, all’ultimo istante.

Dentro il vagone, davanti a me, seduto, c’è un signore dal colorito tipico delle persone di quella nazione. Il fatto strano è che tutti gli altri in questo momento mi appaiono viaggiatori, turisti, forestieri come me, e lui quello che in questo posto ci abita davvero.

Lo penso da parecchio che il mondo diventa come ce lo immaginiamo, non dovrei dirvelo perché ho sentito che i cronisti di viaggio scrivono semplicemente il vero. A me però, stamattina, il vero, scusatemi, ma mi pare questo.

“Next stop piazza Dante, exit on the left”: ‘o verite? pure la voce automatica dentro al vagone oggi ha l’accento straniero.

Esco sulla piazza, la statua del Poeta fiorentino neppure la vedo. Sono le 12.40, è un po’ presto per quello che ho in mente, penso che è una cosa utile se vado a cercare una guida turistica del Paese, come uno fa di solito prima di partire o appena sceso dall’aereo.

Cerco tra le bancarelle dei libri di Port’Alba. Ma non trovo niente.

Vi devo dire che quella di cercare era un po’ una scusa per ritardare la prova: non so come andrà questo viaggio, se arriverò a destinazione, se riuscirò a capire, a vedere, a “entrare in contatto” è la parola giusta per questa emozione. Se uno piglia il suo corpo, fisicamente, e lo sposta sul territorio dello Sri Lanka, mal che vada può sempre dire che quel viaggio lo ha fatto, pure se ha visto poco, se è stato tutto il tempo dentro un resort sulla spiaggia. Ma se uno invece resta quasi a casa, resta abbascio ‘o palazzo, e cerca un contatto, lo spostamento forse diventa molto più sottile, delicato, vasto.

Mi ricordavo di essere stato alcuni anni fa a mangiare da queste parti in un posto due o tre volte. Una specie di tavola calda singalese dove, se volete, potete pranzare pure in pace, seduti al piano inferiore. Mi pare una buona idea per trovare un punto d’accesso, per iniziare dal corpo pure forse: sentendo il gusto della cucina di quel posto. Poi lì magari avrò l’occasione di parlare con qualcuno di loro. Il cibo, una chiave d’accesso, un luogo, un ponte?

Entro e ci sono poche persone, saluto e chiedo se è un locale dove si mangia singalese, mi sorridono, dicono che è giusto. Cerco di capire che pietanze sono: stanno esposte in una vetrina nel bancone una quindicina di ricette di un sacco di colori.

“Lenticchie brodose”, mi hanno detto, poi una specie di fagotto triangolare con dentro le patate, una ciambella con le alghe: inizio da qualche parte. Mi siedo a un tavolino fisso al muro.

Questo fagotto (poi vi dico il nome vero, appena lo capisco, quello che suona come lo hanno inventato loro) è molto buono. È soffice, speziato, sostanzioso, molto piccante. Poi assaggio la crema di lenticchie. Mentre mangio penso che ho sbagliato a sentire: chiedo se ci sono per caso dentro i ceci, allora una signora che è venuta nel frattempo, mi dice che sono davvero solo lenticchie, però gialle: ci metto un po’ a comprendere che loro le lenticchie per fare questo piatto prima le sbucciano. Vabbè detto così sembra complicato ma poi scopro che se volete si vendono già fatte: le famosissime lenticchie decorticate. E allora il colore è molto chiaro e pure il sapore è molto più leggero. Buonissime, ve lo posso dire.

Poi chiedo di provare una di quelle ciambelle che pure sembrano invitanti.

Nel frattempo arrivano altre persone, il locale è abbastanza pieno. Vengono e prendono dei vassoi di alluminio con tante cose una vicina all’altra, anzi una sopra all’altra proprio che non c’è più spazio, come i vassoi di pasticceria mignon dei nostri pranzi domenicali più abbondanti.

Sto mangiando e sono un po’ distratto, però sott’occhio lo vedo che chi entra un poco si sorprende, e pure lui mi osserva: ecco, sono davvero, un po’, in un Paese straniero.

La signora che mi ha spiegato le lenticchie mi racconta che vive a Napoli da venticinque anni. Che qui in molti abitano in tanti. Che spediscono i soldi nel Paese di origine per far vivere bene madri, padri, fratelli, nipoti. E magari loro invece vivono stretti, con pochi soldi, un po’ stentati.

Però sorride, un sorriso dolce con uno sguardo vivo, forse appena triste. Ha un buon lavoro ma capisce gli altri. Le racconto che anche noi italiani abbiamo fatto questa cosa negli anni passati. Adesso ripensandoci mi accorgo che ho quasi mentito, perché dal sud la facciamo ancora, non proprio uguale ma, giovani, in molti.

L’ho fatto io stesso, adesso sono dieci anni, e questo posto, mo che ci penso, mi ricorda la pizzeria da asporto di Middelburg, in Olanda, dove andavo a mangiare i piatti italiani del mio amico Vincenzo, nato a Torre Annunziata, sposato, con figli, in Zelanda da molti anni. La bandiera singalese qui ce l’hanno appesa, di stoffa, fuori. Vincenzo la teneva distesa su tutte le pareti interne del locale nelle mattonelle di una lunga striscia tricolore.

Poi mi dà alcune dritte su dove andare a guardare, vedere, incontrare: c’è una comunità forte in questa zona, sì, siamo partiti bene, poi una alla Sanità, in zona piazza Cavour. Poi mi dice di una scuola un po’ più in alto di dove siamo, e che magari se incontro un monaco buddhista, singalese, pure può essermi utile per capire un po’ di cose.

Ogni tanto entra qualcuno e saluto.

Sorridono queste persone e sembrano incuriosite. In tutto il tempo che sono stato lì, di persone pallide come me ne ho vista entrare una soltanto.

Poi un signore che pure lui sta mangiando in questo posto, chiede di avere un bicchiere di qualcosa che sta dentro un grosso thermos su un lato del bancone. Chiedo informazioni alla signora che sta davanti a me, aspettando il suo turno. Lei non sente quello che le dico, allora la figlia, piccola, avrà sette anni, lei mi ha sentito bene, tira la manica della mamma per dirle che le parlo. I bambini a volte sono meno imbarazzati dei grandi. Sì, quello è tè, dentro il thermos. E capisco che la piccola birra che ho preso dal frigo non era la scelta più tipica che avrebbero fatto nel Paese che sto visitando.

Pago, saluto, ringrazio ed esco. Ora che un po’ sono entrato nel viaggio vedo se trovo altri luoghi singalesi nei dintorni. Mi inoltro lungo questa stessa strada, via Correra, ‘o cavone e piazza Dante, salendo.

Ai muri ci sono i manifesti in questi caratteri rotondi. Sembra una specie di cinese o di greco ma con gli spigoli curvi. Sono mischiati con i cartelli in italiano. I loro colori sono molto più forti.

Il primo che avevo visto, proprio all’inizio del vicolo, entrando, sembrava una specie di manifesto comunista, rosso, col martello inclinato, senza falce.

Salgo e i negozi singalesi, i manifesti, i nomi, sono mischiati ai napoletani. Entro in un fondaco, ma solo qualche metro, per non venire risucchiato da questa specie di macchine del tempo, ancora vivissime, se è vero il fiocco azzurro che vola sull’ingresso.

Salendo salendo mi trovo a via Salvator Rosa. Mi pare di essere tornato a casa da un lungo viaggio quando vedo il traffico caotico di scooter, all’incrocio, in equilibrio magico in un qualche loro ordine perfetto.

Poi mi voglio reimmergere, almeno un altro poco, cercare questa scuola di cui mi hanno detto.

Chiedo davanti ad un negozio dei loro: lì, vedi, a pochi metri, detto con le consonanti addolcite tra la lingua e i loro bianchissimi denti. Sopra un portone c’è un grande cartello: Saint Anthony’s International School.

Entro mentre escono i bambini coi genitori per mano. Una ragazza mi indica con l’ascensore il piano. Prendo appuntamento per domani, alle dieci. Vedremo cosa ci riserva la seconda parte del viaggio.

Nel frattempo mi è capitato di incontrare, un pomeriggio, in un teatro, questa frase scritta intorno all’anno mille: “L’uomo che trova dolce la sua terra non è che un tenero principiante; colui per il quale ogni terra è come la propria è già un uomo forte; ma solo è perfetto colui per il quale tutto il mondo non è che un Paese straniero”. L’ha pensata Ugo di San Vittore, un teologo e beato della chiesa cattolica, tedesco.

Io c’ho messo mille anni a capirlo. Ve la lascio.

Testo e foto di Francesco Paolo Busco (tutti i diritti riservati)

(fine prima parte, continua, qui trovate la seconda parte)

8 maggio 2017

Una volta all’anno a mezzanotte il mare di Napoli viene illuminato dalle fotoelettriche, quello a sinistra di Castel dell’Ovo. In acqua si vedono tante barche a vela. Tutte nello stesso posto, prima in disordine, ognuna arriva e si aggiunge al gruppo, poi piano piano che scorre il tempo una specie di ordine si forma, si avvicinano tra loro e cominciano a formare delle linee, si mettono quasi in fila. A mezzanotte meno tre secondi formano quasi una linea sola: è quella di partenza di una delle regate più antiche del Mediterraneo (si corre dal 1953. La Giraglia, la più antica, solo da due anni prima), si chiama Regata dei Tre Golfi va da qui a Ponza, poi si girano Li Galli e finisce a Capri. L’abbiamo vista molte volte questa partenza dalla costa, quest’anno invece ci siamo imbarcati. Napoli dal mare.

La festa comincia a terra. Le barche stanno tutte ormeggiate nel porticciolo di Santa Lucia, riempiono un po’ tutti gli ormeggi dei circoli nautici di Santa Lucia. L’organizzatore ufficiale è il Circolo del Remo e della Vela Italia (con la collaborazione dello Yacht Club Capri e del Circolo Canottieri Aniene) ma tutti gli altri offrono i loro posti per ospitare i velisti che vengono da fuori. Non è una regata di soli napoletani, vengono da tutt’Italia e oltre, c’è una barca che si chiama Gaetana 2 e sotto il nome c’è scritto London.

Ha fatto già alcuni giri del mondo, ci avviciniamo per guardarla. Ha linee enormi, tonde, però sull’acqua galleggia leggera. Un po’ si vede che ha navigato tanto, sembra levigata, non tanto la vernice, quanto la sua anima di nave. Da vicino si sente parlare l’equipaggio, qualcuno in inglese, altri in italiano.

Prima della partenza qui è tradizione cenare tutti insieme. Ma anche in questo caso si danno una mano e le terrazze del Circolo Italia stasera non hanno confini, arrivano fino al circolo a fianco, diventano un locale unico, neanche ci si accorge quando si passa da uno all’altro. La commistione riguarda pure altro: si vede gente in cerata, pronta a navigare e le donne in vestito da sera col tacco alto. C’è una barca enorme a due alberi che adesso fa da punto di ristoro a terra e servirà poi anche per vedere la partenza dal mare. Un’altra barca, piccolissima, la più piccola a vela del mondo, anche offre il proprio contributo: dentro c’hanno messo le stecche di ghiaccio e le bottiglie da tenere in fresco, è un optimist, si chiama Falco.

I circoli sono spalancati, completamente aperti a chi partecipa alla regata di stanotte. Ci sono bellissimi saloni, i camerieri con le giacche bianche e i guanti un poco larghi. Efficientissimi, vanno in giro per i mille tavoli sparpagliati ovunque a rimettere le cose in ordine. I tavoli del buffet stanno pure ovunque, lunghi quanto l’elenco delle pietanze esposte. Vetrine, luci, marmi, coppe di regate vinte, pure il parquet scuro di legno; nel bagno del circolo c’è anche il bidet, mai visto in un bagno pubblico, secondo noi ce l’hanno messo apposta per ricordare che in questa città è stato per prima davvero utilizzato.

Alcune barche stanno ormeggiate proprio qui davanti, dai tavoli più vicini al mare si possono toccare.

Sono le 11 e bisogna cominciare a uscire: tutto l’equipaggio di Tattoo, di Gino Paoletti, la barca dove siamo anche noi, sta davanti al bar del circolo Savoia per pigliarsi il caffè prima di prendere il mare.

Andiamo. Saliamo a bordo. É tutto calmo, solo i barchini per trasportare gli equipaggi sulle imbarcazioni fanno la spola veloci tra un pontile e l’altro e guidano le barche nelle manovre in porto. Uscire tutti quasi in una volta dallo stesso porto è già un’impresa, occorre attenzione. Oltre il fanale di Santa Lucia il mare è calmo. Il faro da terra illumina di bianco gli alberi e gli scafi. La linea di partenza è parallela alla costa, dal lungomare si vede bene. Cerchiamo di capire dov’è meglio partire, mancano dieci minuti, poi 5, attenti, attenti… via.

Tutto è più teso adesso, è un filo che si è teso sempre di più da quando siamo saliti a bordo fino a questo momento dove tutto è a tempo, il percorso è fissato, ci si sfida a vicenda, chiedendo permesso al mare e al vento.

Eolo ci ha dato aria per partire, ci accompagna da dietro, piano. Qui c’è la prima scelta da fare: andare verso il largo o rimanere più vicino costa. Quel poco vento secondo noi rimarrà a terra, e allora le navighiamo accanto. Altri sono andati al largo, vediamo le loro luci di navigazione, ma non sembrano molto veloci. Mergellina, poi Posillipo, la via omonima è una diagonale di luci gialle. Poi Nisida ed il vento è quasi fermo. Gli strumenti ci dicono che facciamo un nodo, a volte meno. Un nodo è la misura antica di velocità delle barche: si scioglieva una cima da poppa filandola in acqua, sulla cima c’erano tanti nodi, dopo un certo tempo si fermava, si ritirava a bordo e si contavano i nodi, quelli che si erano bagnati dicevano la velocità dell’imbarcazione. Oggi la calcoliamo elettronicamente ma un nodo è sempre pari a poco meno di due chilometri all’ora.

E infatti Nisida, il profilo nero, nel cielo sta lì da ore, la so quasi a memoria, datemi un foglio e ve la disegno. Eppure è un esercizio, questo, per chi naviga di sentire il più piccolo vento: la barca lo sente, e le vele, e si muove comunque.

A bordo abbiamo i turni. Siamo in sei: la regata è lunga 155 miglia nautiche, poco meno di 300 km, si naviga senza soste di notte e di giorno e bisogna darsi regole per riposare e per chi sta sveglio. Alle 5.30 vado a dormire, il vento è leggerissimo, Capo Miseno è poco davanti. Tre ore dopo, quando torno in coperta, siamo poco oltre, nel canale tra Procida e terra, ed il vento adesso cala completamente. Il vento si vede sull’acqua: dà delle increspature, dove l’acqua è liscia non c’è movimento, dove è increspata, anche appena appena, l’aria la tocca e lei rabbrividisce. Il vento sta davanti a noi, anche dietro, dove si trova Tattoo c’è calma assoluta. Pazienza, si aspetta, guardiamo dove converrebbe andare, ma non possiamo farlo. Barche velocissime ci superano molto lentamente. Junoplano, un prototipo leggero, stretto e lungo, forme giuste per bave di vento, ci supera da poppa, lei riesce a camminare.

C’è il tempo di scattare foto: l’acqua, liscia di un bellissimo colore, l’isolotto di san Martino (ci viene idea di andarlo a visitare).

Verso le 11 l’acqua si increspa, si sente fresco in faccia, il vento sale, issiamo il gennaker, la vela grande per il vento quando viene da dietro. Verso le 15 abbiamo passato Ischia, la direzione è per Ponza, c’è poco vento. Poi piano piano rinforza. Da adesso ci teniamo fuori, non andiamo più vicino costa, secondo noi l’aria adesso preferisce il mare, non sta più vicino terra.

E credo che l’idea era giusta, quando abbiamo passato Ventotene e già si intravede Ponza rivediamo non lontane le barche che ci erano scappate quando eravamo rimasti nel buco di vento di Procida. La costa di Ponza è uno spettacolo di luce calda, navighiamo bene lungo questa costa coperta di verde, fatta di roccia bianca e rossa. Poi si rompe una drizza: la cima che teneva su il gennaker si è tagliata di netto. La vela cade in acqua lentamente, dandoci il tempo di recuperarla prima che vada a fondo, senza rallentarci molto. Alcune ore fa era saltato un pezzo, per il vento forte. La cima ci passava dentro. Senza quel rinvio il percorso della cima è più netto, ci aspettavamo che la drizza ne potesse soffrire, e così è stato. Riprendiamo a navigare, con le vele bianche. Siamo vicini al faro: ha un’aria diversa dagli altri, faro non di porto, ma di lontano da costa.

Le previsioni davano incremento di vento da ovest nel pomeriggio sera, bisognava essere qui prima che arrivasse per non averlo di fronte, e poter scendere di nuovo accompagnati bene. Per ora non è arrivato ancora. La luna fa capolino e siamo di nuovo fermi. Poi il vento sale, eccolo, la previsione era giusta. Si naviga. Poi sale. E sale ancora. Quando torno in coperta dopo il turno di riposo il mio compagno al timone sta lavorando duro. C’è vento e onda, occorre correggere la rotta con molta attenzione. La luna aiuta illuminando tutto. Siamo andati molto a largo, decidiamo di fare un bordo a terra. La barca dietro di noi, dopo un po’ fa lo stesso. Rotta verso Ischia. Dopo un poco si vede una luce, Punta Imperatore, è il faro vicino alla punta di Forio d’Ischia. Timoniamo su quella. E ci appare chiarissimo il significato di Faro.

Il vento tiene, intenso, intorno ai 20 nodi (che sono 40 km all’ora), piano piano alza l’onda. Toccando l’acqua a mano a mano, spingendola, forma le onde: sono diverse ore che spinge e il cielo adesso è scuro, la luna è dietro le nuvole, è buio, il mare è alto, timoniamo attenti. Le onde vengono da poppa, da dietro, e spingono. La barca ci sale sopra e surfa in avanti. Qualcuna invece ha scelto una direzione diversa e viene un poco di lato: inclina la barca e tende a girarla di direzione, il timone corregge puntando il lato opposto, poi l’onda ci supera, alta, un poco sopra la prua, e corre.

La notte passa. Inizia a fare giorno e la costa dell’isola che ora è di fianco, calma un poco le onde. Ci ricorda che tutto cambia, sempre, per tutti, di minuto in minuto. Sono stanco, vado a dormire, lascio il mio posto a un compagno. Quando mi sveglio siamo già oltre Capri, nel terzo golfo della regata, quello di Salerno. C’è il sole, il vento teso, i colori di blu vivo, luminoso, del Mediterraneo nei giorni tersi, ventosi, con le schiume bianche. La divina costiera, dal lato di Amalfi, poco davanti ci sono Li Galli. Le sirene non potevano che abitare qui, si sente si vede, ci abitano ancora. Veniteci, lo sentirete.

Passiamo vicino vicino a questi scogli. La torre antica, i terrazzamenti, l’orto, l’ingresso del piccolissimo porto, i panni stesi, il gommone in secco, la casa bianca coi merli. Il vento porta fino a noi il profumo dei pini.

Ora la rotta è di nuovo verso nord, direzione Capri. Il vento rinforza, riduciamo le vele. Si naviga bene, di giorno, col sole. Poi i faraglioni, e il faro oltre. Doppiamo la punta e si inizia a scorgere il porto. La linea d’arrivo è lì, ora si vede la boa. Un ultimo duello con la barca a fianco che ha i segni della notte in un taglio nella vela di prua.

Onde leggere e piccole raffiche di vento ci spingono come una carezza verso la linea di arrivo. Siamo partiti venerdì a mezzanotte, adesso è domenica, tagliamo il traguardo alle ore 14, 3 minuti e 53 secondi.

Stamattina mi sveglio: mi stupisce il verso degli uccelli, ieri c’era il fruscio dell’acqua lungo la carena; allo specchio vedo una faccia con la pelle più scura, le mani sono un poco ingrossate, iniziano a somigliare a quelle dei pescatori.

Testo e foto Francesco Paolo Busco (tutti i diritti riservati)